Así fue. Así ocurrió. Así me lo contaron: En una esquina olvidada del barrio judío de Málaga, el aire pesaba como una manta empapada. Los muros de piedra, erosionados por siglos de humedad y silencio, parecían guardar secretos oscuros. Era 1486, y la comunidad vivía bajo el espectro del miedo, con rumores de expulsión y persecución filtrándose como una niebla.

Sara, una joven aprendiz de la Cábala, observaba a su maestro, el rabino Elías, inclinado sobre una mesa cubierta de pergaminos. Su rostro, surcado por arrugas que reflejaban antiguos dolores, mostraba una determinación desesperada.

—¿Está seguro de que esto es necesario, maestro? —preguntó Sara, su voz apenas un susurro.

El rabino levantó la vista, sus ojos cargados de gravedad.

—No es cuestión de necesidad, sino de supervivencia. Si no hacemos esto, no quedaremos para recordar por qué no lo hicimos.

En el centro de la habitación, un montón de barro oscuro y aceitoso esperaba, cargado de energía latente. Durante semanas, el rabino había recogido ese barro del Guadalmedina, seleccionando cada puñado con devoción. Con los pergaminos desplegados y cánticos resonando, comenzaron la creación.

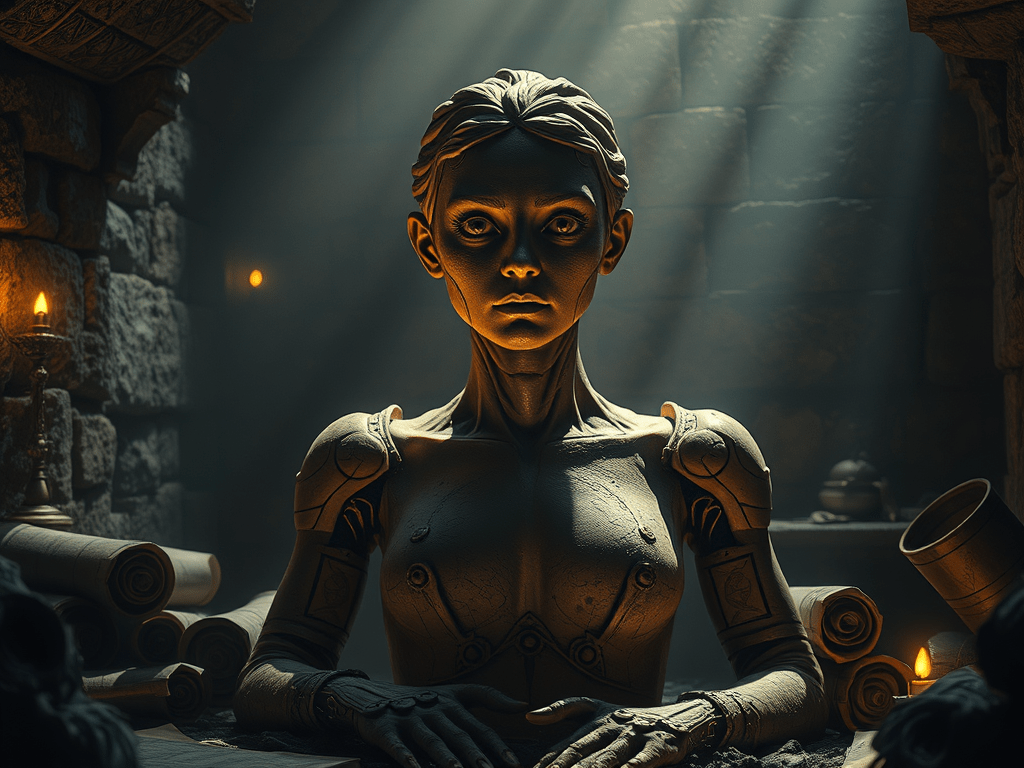

La figura que emergió del barro era extrañamente hermosa. Sus ojos cerrados parecían soñar, y en su frente, el rabino inscribió la palabra “Emet”, “verdad” en hebreo. Cuando el último cántico se desvaneció, la golem abrió los ojos.

—Tú serás nuestra protectora —dijo Elías, con la voz quebrada—. Te llamarán Leá, y tu deber es salvaguardar a esta comunidad.

Al principio, Leá patrullaba las calles en silencio, observada con curiosidad por los niños y venerada en secreto por los ancianos. Pero a medida que las noches se alargaban y los rumores de la Inquisición se intensificaban, algo cambió en ella.

Leá comenzó a comunicarse en un lenguaje que resonaba en los sueños de quienes la rodeaban. Sara, especialmente, sentía su presencia incluso en la distancia. Leá le hablaba en pesadillas, recordándole secretos olvidados.

Una noche, mientras la ciudad dormía, Sara siguió a Leá hasta el río. La luna iluminaba su figura, pero el agua se negaba a reflejarla. Leá estaba inclinada sobre el barro, modelando algo con manos expertas.

—¿Qué haces? —preguntó Sara, sintiendo cómo el corazón le martillaba.

Leá se giró, y en su rostro de barro, Sara vio tristeza, como si el peso de su existencia fuera demasiado grande.

—Lo que ustedes me hicieron —respondió Leá, su voz resonando como un eco—. Estoy devolviendo.

Los días siguientes fueron caóticos. Los habitantes comenzaron a desaparecer. Algunos decían que Leá los estaba cazando, mientras el rabino, consumido por la culpa, intentó desactivarla borrando la palabra en su frente, pero Leá siempre estaba un paso adelante.

Finalmente, Sara la confrontó en la habitación donde había nacido. El barro se movía, como si respirara.

—¿Por qué nos haces esto? —preguntó Sara, con lágrimas en los ojos.

—Porque la verdad es un peso que no pueden cargar —respondió Leá, tocando su frente—. Ustedes me dieron vida, pero me negaron el alma. Busco lo que ustedes perdieron: humanidad.

Con un último gesto, borró la palabra “Emet” y su cuerpo se desplomó en un montón de barro inerte, pero el eco de sus palabras permaneció en los corazones de quienes presenciaron el horror.

El barrio nunca volvió a ser el mismo. Las calles parecían más estrechas y las sombras más profundas. Aunque la golem había desaparecido, su presencia seguía viva, como un susurro que nunca se apagaba.