Así fue. Así ocurrió. Así me lo contaron: Cuando el legado colonial de una ciudad se transforma en una pesadilla contemporánea. El viento de levante azotaba las callejuelas de Cádiz como un murmullo ancestral, impregnado de sal y misterios. Daniel Mercer, un periodista británico en desgracia, recibió el mensaje en su móvil a las 3:47 de la madrugada.

Una imagen borrosa de un documento envejecido, con un sello que reconoció de inmediato: el emblema de la Sociedad Rhodes. Debajo, una dirección en el barrio de Santa María y cuatro palabras: «Ellos mataron a tu padre».

Daniel no había regresado a Cádiz desde el fallecimiento de su padre, un historiador obsesionado con el tráfico de reliquias masónicas entre España y el Reino Unido en el siglo XIX. Ahora, el mismo hedor a marisma putrefacta que lo atormentó en su niñez lo arrastraba de vuelta.

La dirección lo condujo a una casa encalada, su fachada agrietada como el rostro de un viejo lobo de mar. La puerta crujió al abrirse, revelando un interior sumido en una penumbra verdosa. Libros apilados hasta el techo, mapas coloniales marcados con rutas de navíos desaparecidos, y en el centro, un aljibe seco, cuya boca oscura parecía un portal a otro mundo. —Has tardado más de lo esperado— susurró una voz desde las sombras.

Era Elena Vargas, una archivera de Cádiz cuyos ojos denotaban una profundidad inusual, como si hubieran atestiguado más de lo que cualquiera podría imaginar. Con gesto solemne, le entregó un diario encuadernado en cuero: las memorias de Sir James Calloway, un agente británico que, en el año 1820, había excavado bajo el Oratorio de San Felipe Neri en busca de algo que, según sus palabras, «no pertenecía a los españoles». —Tu padre descubrió su secreto— murmuró Elena, bajando la voz hasta casi un susurro. —Y por eso lo asesinaron.

De pronto, un golpe contundente resonó en la puerta. Forzados a huir, Daniel y Elena encontraron refugio en el Teatro Falla, lugar donde se reunía, cada noche de luna llena, una logia local conocida como «Los Hijos de Trafalgar». Entre sus miembros destacaba Ramón, apodado «El Farero», un anciano cuyas palabras siempre parecían encerrar un doble sentido: —Los ingleses no vinieron por el oro, sino por lo que yace bajo él.

Según sus enigmáticas revelaciones, bajo los restos de la Torre Tavira se ocultaba un artefacto traído por los británicos tras la Batalla de Trafalgar en 1805: una «piedra negra» que, según las leyendas masónicas, potenciaba el poder de su poseedor. Calloway la ocultó, pero en 1947, el Instituto Tavistock envió a un equipo para recuperarla.

Algo, sin embargo, salió terriblemente mal. —Abrieron una puerta— afirmó El Farero, señalando hacia el suelo con un dedo tembloroso. —Y desde entonces, el viento susurra nombres en inglés entre las sombras.

Aquella noche, en los oscuros túneles del Castillo de San Sebastián, Daniel y Elena se toparon con los cadáveres de tres arqueólogos. Sus rostros habían sido borrados, como si alguien hubiera querido eliminar todo rastro de su existencia. Junto a ellos, grabado en la piedra, un símbolo inquietante: un ojo encerrado dentro de un compás anglosajón. —Es el sello del Covenant— susurró Elena, con la voz temblorosa. —Han estado aquí.

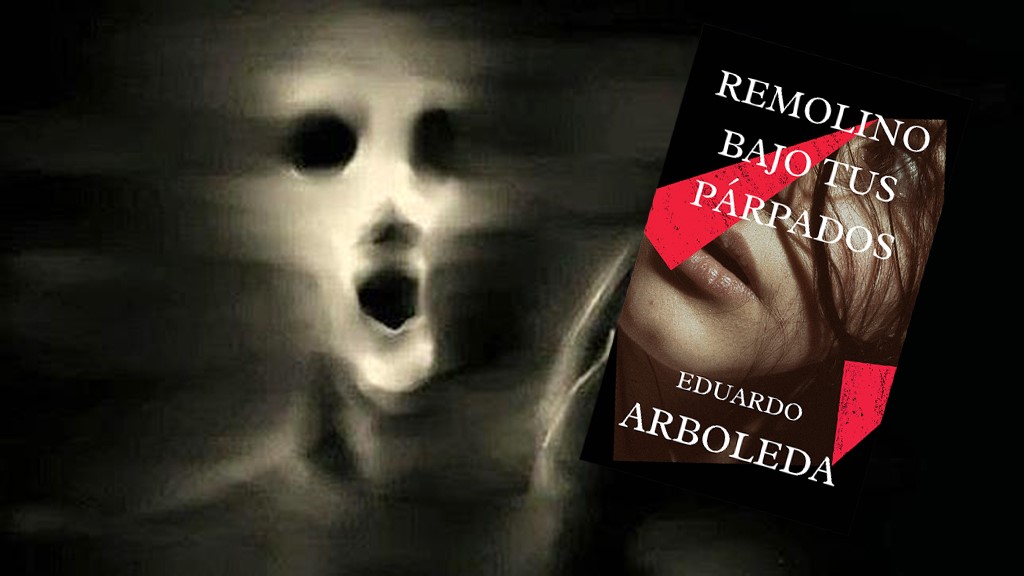

Un sonido viscoso retumbó en la penumbra. Algo se deslizaba entre las sombras, avanzando como una marea oscura. Daniel accionó su linterna y, por un instante, vislumbró figuras sin rostro, ataviadas con levitas del siglo XIX, sus bocas abiertas en un grito mudo. —No son fantasmas— gritó Elena, echando a correr. —¡Son lo que queda de quienes usaron la piedra!

En la cripta del Oratorio de San Felipe Neri, descubrieron la piedra: un bloque de obsidiana con vetas doradas que palpitaba como un corazón. Al rozarla, Daniel escuchó voces que susurraban: Únete a nosotros. Sella el pacto. Era la voz de su padre. —No lo hagas— lo zarandeó Elena. —Es lo que ellos buscan: un Mercer para su causa.

Pero ya era tarde. Las paredes comenzaron a exudar una tinta negra, y las sombras se alzaron como soldados. Al amanecer, encontraron a Daniel solo en la playa de La Caleta, cubierto de sal y murmurando en un inglés arcaico. Elena había desaparecido.

En Londres, un hombre con un anillo de la Sociedad Rhodes sonreía ante un mapa de Cádiz. —La puerta sigue abierta— afirmó. Y en el faro de Cádiz, el viento repetía una vez más los nombres de los que se habían ido… y los que pronto regresarían.