Así fue. Así ocurrió. Así me lo contaron: En algún rincón de la Campiña Norte de Jaén, donde los olivos no son árboles, sino ancestros petrificados, y el viento arrastra más historia que polvo, el progreso llegó montado en orugas de acero. Venía con promesas radiantes, disfrazado de futuro, pero con las manos manchadas de savia antigua.

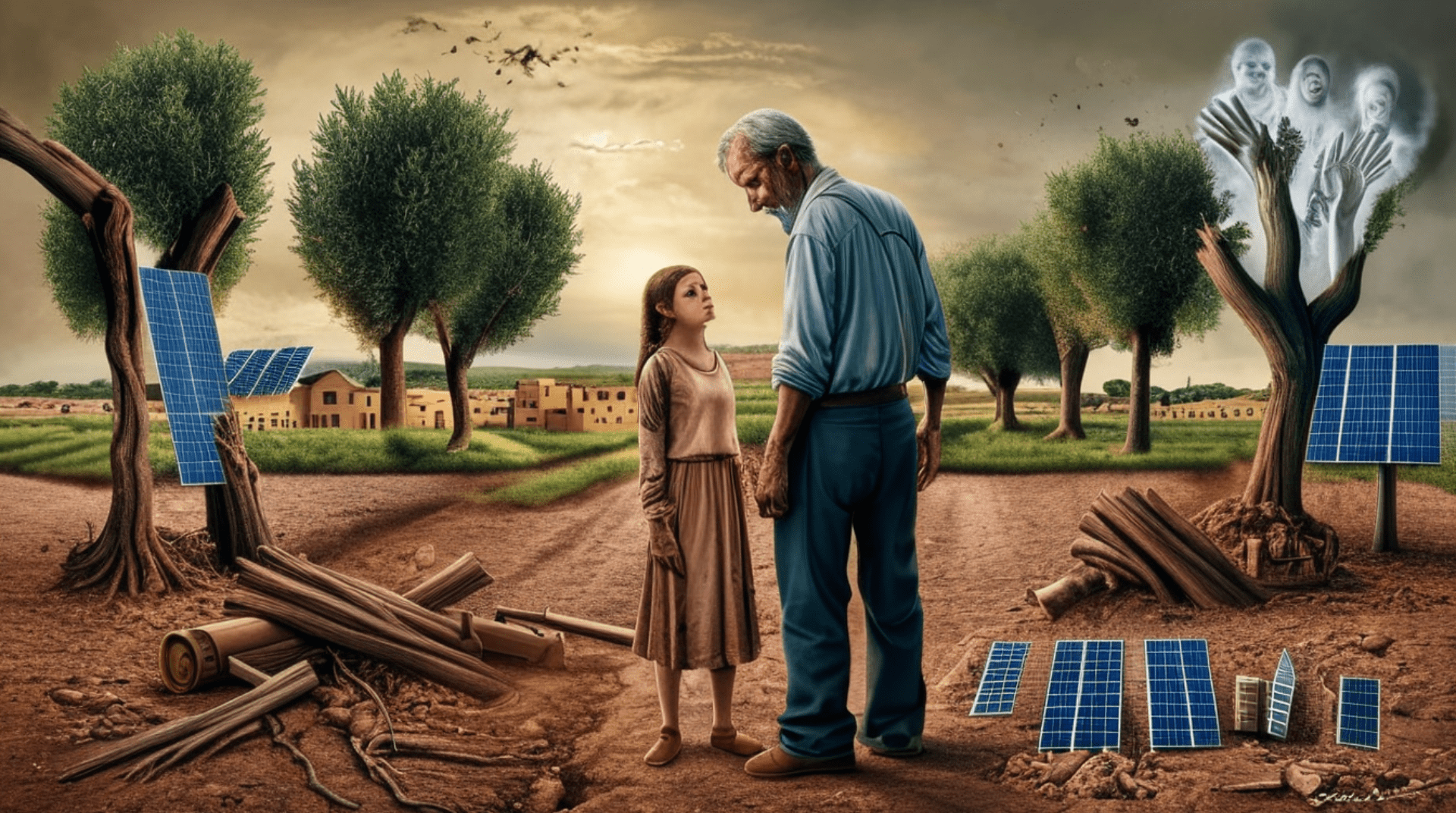

Una mañana de mayo –esa estación traicionera donde el calor ya amenaza y las promesas políticas florecen como malas hierbas– el primer tractor irrumpió en la finca de don Mateo. Él, un hombre con las manos labradas por la tierra y los ojos gastados por el sol, vio cómo su linaje, cultivado hoja a hoja desde tiempos que ya no caben en libros, era convertido en escombro vegetal.

—¿Para qué, papá? —preguntó Carmen, su hija, con esa voz que tiembla cuando el alma no encuentra suelo firme. —Dicen que es por el “bien social” —murmuró él, con una ironía que sabía a tierra quemada—. Que los paneles solares salvarán el mundo. Pero yo solo veo muerte en cada raíz que arrancan. Y así, en nombre de una causa noble convertida en eslogan hueco, se declaró la guerra a los olivos.

Más de un millón de ellos —testigos vegetales de fenicios, romanos y jornaleros con manos callosas— serían talados para plantar placas de silicio. Energía limpia, decían. Pero no tan limpia como para ocultar la mugre de los fondos de inversión que financiaban el proyecto desde algún despacho londinense con cafetera italiana y conciencia biodegradable.

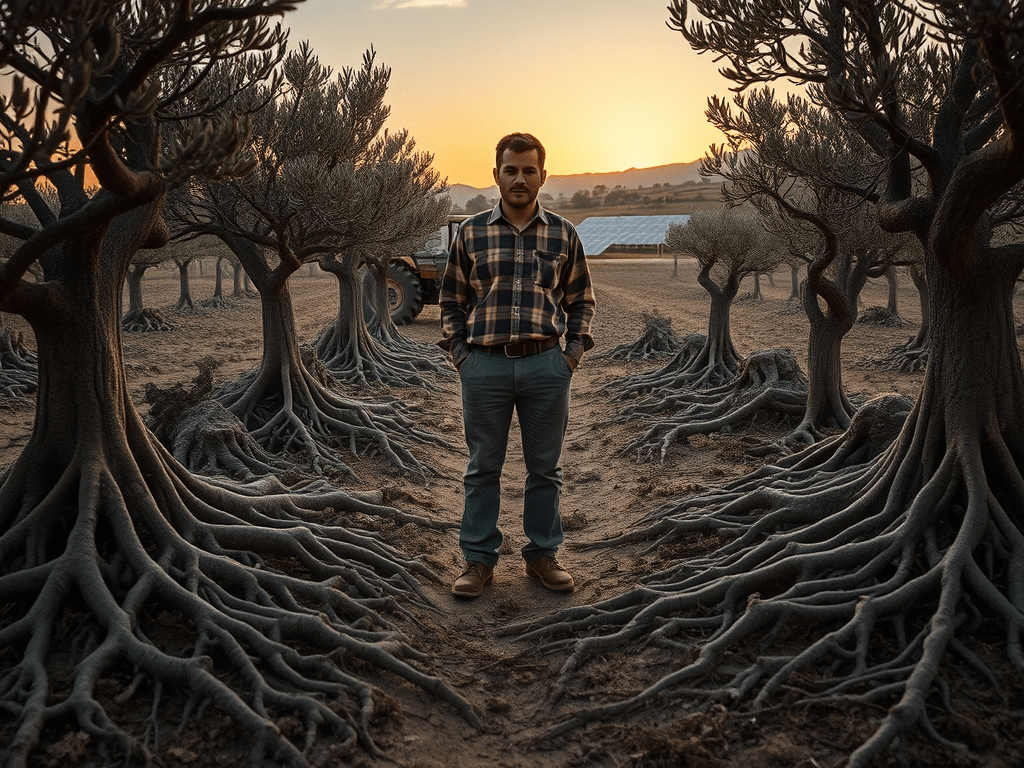

La atmósfera en el valle se volvió espesa, como si el aire recordara también. Los pueblos comenzaban a vaciarse, no solo de gente, sino de sentido. El campo ya no olía a aceituna y sudor, sino a exilio y a silencio. Juan, joven agricultor y heredero de una finca que alguna vez fue promesa, caminaba entre troncos decapitados como quien recorre un cementerio sin lápidas.

—Esto no es justicia —susurró, mientras sus botas se hundían en la tierra huérfana—. Es una estafa con sonrisa de ministro. “Utilidad pública”, le habían dicho. Qué extraña utilidad la de vaciar un pueblo para encender una ciudad que nunca conocerá su nombre.

De noche, Juan empezó a soñar con los olivos. Pero no como los recordaba. Ahora sus ramas eran dedos retorcidos, y sus raíces, serpientes que se agitaban bajo la tierra como si algo dormido comenzara a moverse. El miedo tomó forma. No era metáfora. Era presagio. Y no fue el único.

Carmen escuchaba a sus vecinos repetir rumores con la solemnidad de quien reza: desapariciones, sombras que cruzaban los campos talados, un frío inexplicable que calaba los huesos incluso en agosto. —Dicen que la tierra está maldita —le susurró una anciana en la taberna—. Que los olivos no se van sin llevarse algo.

El “bien social” se había vuelto un conjuro perverso, una suerte de abracadabra tecnocrático que permitía arrancar historia, desarraigar identidad, y revestirlo todo de virtud. Como advirtió Friedrich von Hayek —ese aguafiestas de los planes quinquenales—, expresiones como “justicia social” o “transición ecológica” pueden terminar convirtiéndose en palabras comadreja: encantadoras por fuera, vacías por dentro, y peligrosamente útiles para ocultar intereses inconfesables.

Una noche sin estrellas, Juan volvió al campo. Buscaba respuestas, o quizás solo buscaba no olvidar. Fue allí, entre tocones, como cadáveres abiertos, donde lo vio: una figura encapuchada, hecha de sombra y tierra, que le habló con una voz que parecía venir desde las entrañas del olivar. —¿Por qué destruyen lo que no entienden? —dijo—. Los olivos son la memoria de esta tierra, y el “bien social” es solo la máscara de la codicia.

Juan quiso moverse, pero sus pies estaban atrapados. Como si la tierra misma no quisiera soltarlo. Como si ya fuese parte de ella. Al amanecer, comprendió que la verdadera batalla no era solo contra las máquinas, ni contra los abogados que redactan expropiaciones con aire acondicionado. Era una guerra contra el olvido. Contra la mutilación del alma rural en nombre de un futuro que ni siquiera necesitaba raíces. Porque a veces, el progreso avanza como una plaga: silencioso, legal, rentable. Pero devastador.

Y así, mientras los paneles solares se erigían como estandartes de una civilización sin memoria, la Campiña Norte de Jaén se convertía en un paisaje de sombras, susurros y preguntas sin respuesta. La justicia, ese viejo mito andaluz, se evaporaba entre las grietas de la tierra rota y discursos que brillaban tanto como el silicio, pero que, al tacto, quemaban igual.