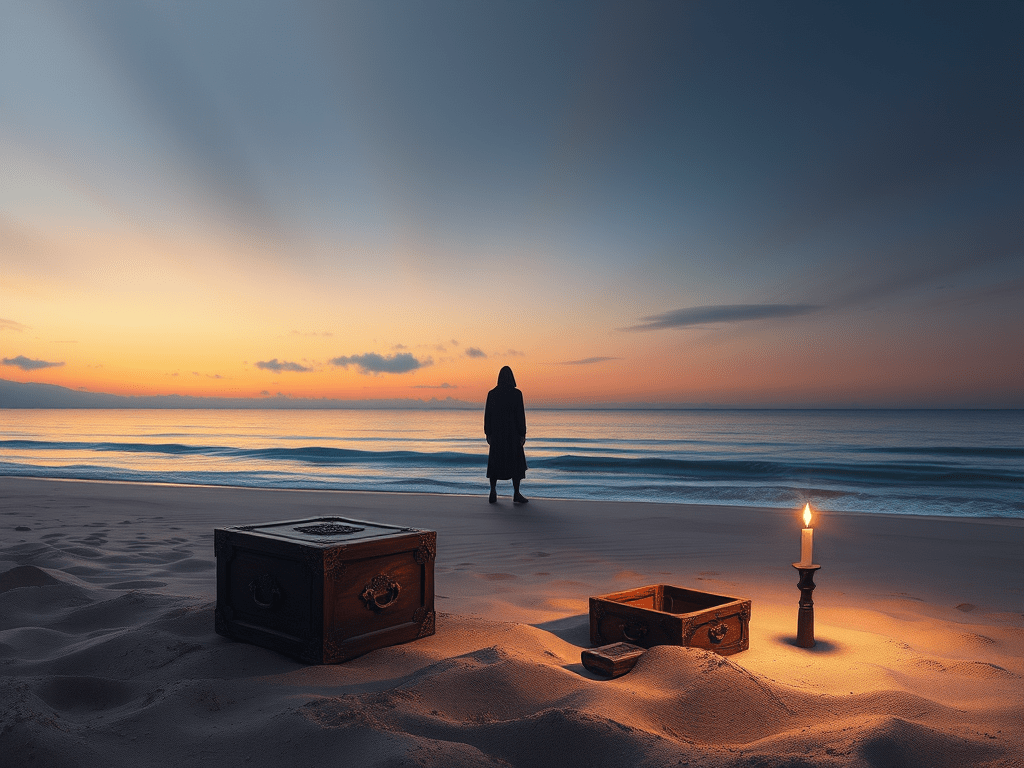

Así fue. Oh, al menos, así me lo contaron. A veces la verdad llega con forma de relato, como si necesitara disfrazarse de ficción para no parecer tan cruda. El caso es que aquella tarde en Estepona, Málaga —como tantas en el sur— se ponía el sol con la misma desgana con la que un camarero recoge las mesas del día: sin prisas, sin drama, sin testigos.

El mar brillaba impasible, indiferente a lo que acababa de suceder en su orilla: un cadáver tendido sobre la arena, y la muerte con bata de escena andaluza, terminando su función sin recibir aplausos. El cuerpo era el de Ricardo Valdés, promotor inmobiliario de éxito ruidoso y ética más bien susurrada. Un hombre que había hecho fortuna construyendo como quien juega a los dados con el destino: alto, rápido, temerario. Y, como todo buen castillo de naipes, eventualmente desplomado por una ráfaga de viento… o de justicia.

El inspector Diego Morales, con el ceño más fruncido que el pantalón de un opositor, observaba el cuerpo sin entusiasmo. No era la primera vez que veía a un rico desplomarse, pero sí la primera que algo no cuadraba. A simple vista, un infarto. Claro. Lo típico. El final amable para los que vivieron de forma poco amable. Pero entonces apareció la doctora Elena Ríos, forense con pulso de cirujana y mirada que no perdona.

Fue ella quien notó el detalle: un hematoma perfecto, circular, justo en el esternón. Como una moneda maldita. Como una firma. “Es como si lo hubieran golpeado desde dentro”, murmuró Elena. Y esa frase quedó suspendida en el aire como incienso de iglesia pobre: denso, incómodo, lleno de misterio. Porque en Andalucía —no nos hagamos los modernos— la ciencia y la superstición no se ignoran; se cruzan, se saludan y, a veces, hasta se toman una caña juntas.

Morales, que no creía en milagros, pero sí en malas decisiones, empezó a recordar cosas. Rumores. Silencios ruidosos. Inversiones turbias y socios con más miedo que esperanza. Y, sobre todo, esa palabra susurrada que provoca sonrisas incómodas en los cafés: “balas rezadas”.

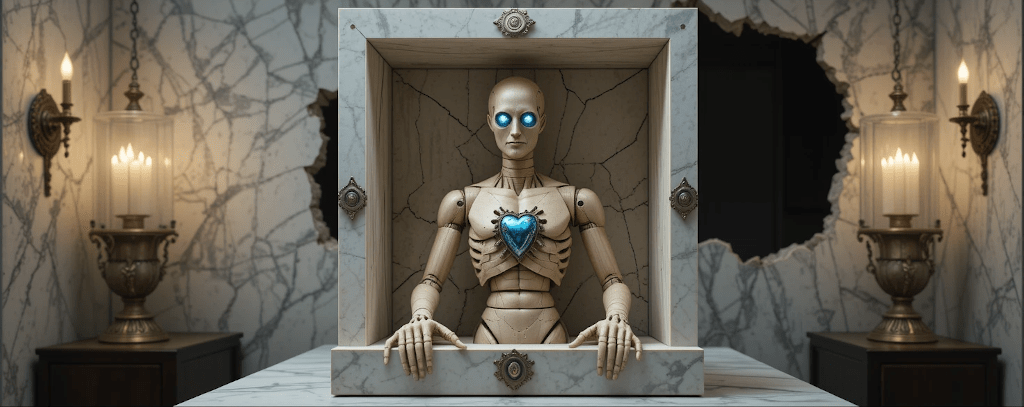

El hallazgo de una caja de caoba oculta tras una pared de diseño minimalista solo añadió combustible al fuego de la sospecha. Dentro, una figura de madera con ojos de cristal y un trozo de metal donde debería latir un corazón. No era una prueba, era una advertencia.

—¿Qué demonios es esto? —preguntó el joven subinspector Vargas, con esa mezcla de arrojo y candidez que solo tienen los que aún no han sido traicionados por su instinto. Morales sí sabía lo que era. O, al menos, lo recordaba. De niño había oído hablar de ellas: las balas que no se disparan, sino que se consagran. Proyectiles invisibles cargados de intención, palabra y fe torcida. Una tradición siniestra que mezcla pólvora con padrenuestros, resentimiento con agua bendita.

Y así, el caso se adentró en un terreno donde los códigos penales no sirven y los informes forenses se quedan cortos. Siguieron la pista hasta un barrio que el progreso olvidó, pero que la memoria colectiva aún frecuenta. Allí vivía la tía de Ricardo, una mujer con ojos cansados como cuchillos sin filo. Cuando vio la figura, no necesitó más. —Eso es cosa mala —dijo. Y punto.

Entonces narró una historia digna de una telenovela caribeña escrita por Lovecraft: Valdés, ansioso de poder, había consultado a un babalawo. Quiso atar su destino con hilos que ni el urbanismo ni el dinero saben manejar. “El que la manda, la controla”, advirtió la anciana. Pero si se rompe el pacto, la bala vuelve. Como el karma. Como las facturas impagadas. Como los pecados sin confesar.

¿Fue Ricardo víctima de su propia trampa? ¿O alguien más se adueñó del conjuro para cerrar un trato eterno con sangre y silencio? La policía buscaba pruebas. Morales, presencias. Porque en este caso, lo invisible tenía más peso que lo tangible. Y la verdad se deslizaba no entre huellas digitales, sino entre grietas: las que separan la razón del miedo. Quizás por eso, en Estepona, el mármol de las fachadas brilla como la modernidad… pero si uno se acerca, aún huele a cera, a incienso y a otras cosas que no se explican con luz de fluorescente. Porque hay lugares donde se puede morir de una bala… sin que nadie la dispare ni la ensombrezca.