Así fue. Así ocurrió. Así me lo contaron: El sol de julio caía con fuerza sobre las urbanizaciones de Atlanterra, en Zahara de los Atunes (Cádiz), y el aire estaba impregnado del aroma a azahar. Clara fotografiaba una palmera recortada contra el cielo. A su lado, Javier consultaba su móvil: “El Rincón Andaluz. Promete ‘espacios únicos’”, leyó. Aquella escapada era una oportunidad para reconectar, tras años sumidos en trabajos absorbentes y rutinas urbanas.

La puerta del alojamiento se abrió con un crujido. Un patio luminoso, con paredes encaladas y geranios en flor, los recibió. Doña Carmen, la propietaria, apareció con moño impecable y una sonrisa que alternaba calidez y picardía: “Bienvenidos. Les ha tocado ‘El Calabozo del Silencio’. Muy solicitado. Ideal para quienes valoran la discreción… y tienen necesidades especiales”.

La mención desconcertó a la pareja, que imaginó quizá una biblioteca insonorizada o una habitación sin cobertura móvil. La habitación aclaró pronto sus dudas. Dominaba el espacio una cama de dosel con cortinas de terciopelo rojo oscuro, y en una esquina, una puerta robusta con herrajes de estilo medieval. Sobre la pared colgaban cuerdas de seda púrpura y una pequeña fusta de cuero. Aunque el conjunto podía parecer decorativo, la intención era evidente. Javier se acercó, acarició la seda con la yema de los dedos y murmuró: “¿Decoración temática?”

Al bajar al patio, Clara, aún intrigada, se dirigió a Doña Carmen con tono medido: “La habitación es… singular”. La anciana, regadera en mano, la miró con complicidad: “Cádiz ofrece sol, mar… y otras formas de placer. Pero recuerden: el verdadero placer nace de la confianza. Sin palabra segura, la exploración no es danza, es caída”.

Sus palabras, tan claras como inesperadas, despejaron las últimas dudas: el lugar ofrecía más que hospedaje. Era un espacio para quienes buscan una intimidad distinta, basada en el respeto y el consentimiento.

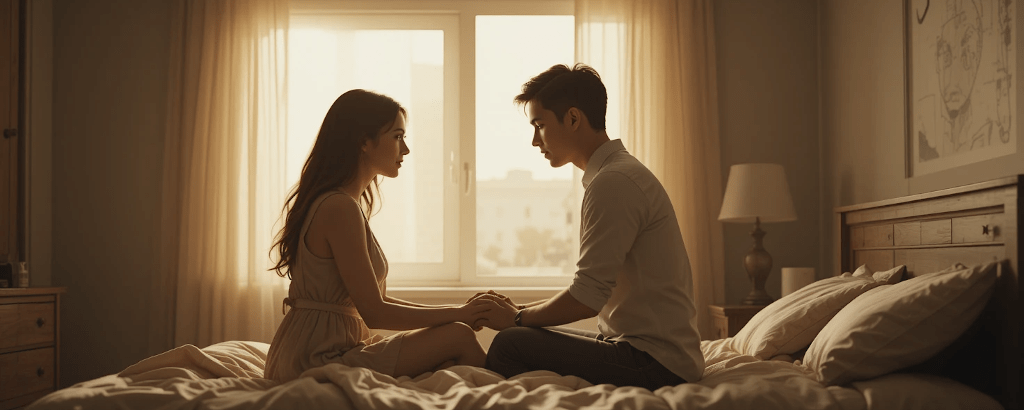

Esa noche, bajo un cielo despejado y tachonado de estrellas, la habitación cobró otro significado. Javier rompió el silencio: “¿Exploramos?”. Clara asintió con determinación: “Sí, pero con nuestras reglas, nuestros límites, y nuestra palabra segura”. Durante una hora crucial, sentados al borde de la cama, conversaron con una franqueza poco habitual. Compartieron fantasías, inseguridades, deseos postergados. Eligieron una palabra: “Libre”.

Las cuerdas de seda descendieron de la pared. La fusta fue más símbolo que herramienta. Entre caricias y risas, descubrieron que el vínculo no se trataba de control, sino de confianza. No había dominación real, sino entrega pactada. Era una forma de comunicación corporal, donde lo físico era solo una parte del lenguaje. Se sintieron vistos, escuchados, comprendidos.

Al amanecer, bajaron al patio. El café recién hecho competía con el aroma de los jazmines. Desayunaron en silencio, pero no en vacío: las miradas decían lo que las palabras no urgían. Clara pensó que Cádiz había sido más que playas doradas. Había sido un viaje hacia un deseo consciente, sin juicio ni disfraz. Recordó que la demanda por alojamientos con “mazmorras” superaba la oferta: no era una moda exótica, sino el síntoma de una intimidad que buscaba salir de las sombras, con respeto y autenticidad.

Al despedirse, Clara abrazó a Doña Carmen: “Inolvidable”. La anciana, con su sonrisa sabia, respondió: “El mar y la libertad abren mentes, hija”. De vuelta en la carretera, Javier conducía con una mano en el volante y la otra descansando sobre el muslo de Clara. Ella miró el Atlántico, y comprendió que el sado-turismo no era un capricho pasajero, sino una forma legítima de explorar el vínculo humano, basada en escucha, límites claros y deseo compartido.