Así fue. Así ocurrió. Así me lo contaron: En la Universidad de Málaga, la doctora Elara Ríos no buscaba fama ni redención científica. Buscaba entender por qué, cerca del Torcal de Antequera, el espacio parecía arrugarse como un mantel mal planchado en una cena de dioses borrachos. No era una ondulación elegante del tiempo, de esas que enamoran a los físicos teóricos, sino una distorsión torpe, cargada de un hedor metálico y azul, denso como las pesadillas que uno olvida a medias, pero teme del todo.

A varios kilómetros, en Vélez-Málaga, la Guardia Civil lidiaba con desapariciones que ni Agatha Christie querría firmar. Personas borradas sin protocolo, sin cuerpo, sin drama. Solo quedaba una mancha azul y gelatinosa con un aroma a ozono que evocaba tormentas contenidas… o el aliento de algo que no debería respirar.

Mientras tanto, en Cádiz, el inspector Javier Cruz perseguía sombras con carnet de realidad. Las víctimas tenían algo en común: un amor desmedido por la historia, la geometría y—ironías del destino—una peligrosa falta de superstición. Uno de ellos, el historiador Armando Vera, dejó notas que olían a delirio y lucidez por partes iguales. Hablaba de “sombras que reptan” y un “pus azul” que ningún laboratorio quiso etiquetar.

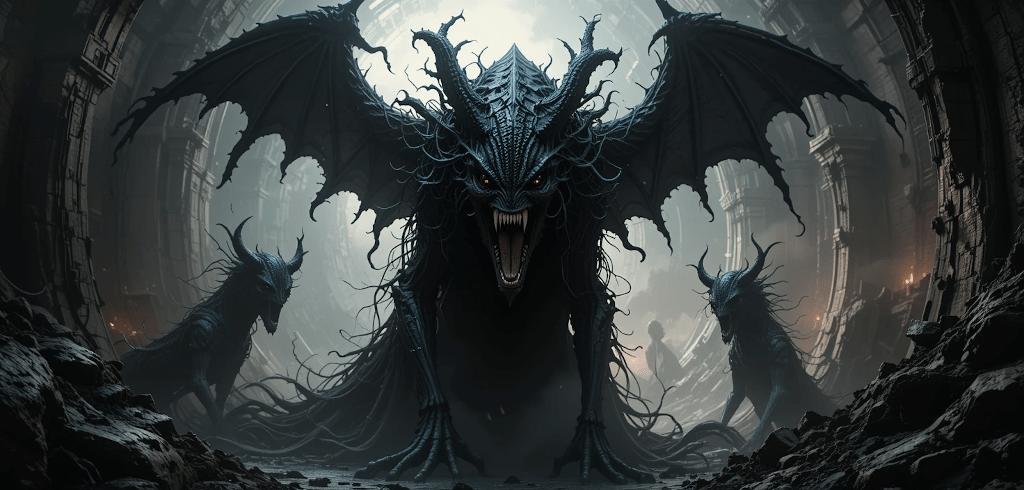

Dibujaba formas imposibles con la fe de quien ha visto y ha preferido no entender. Según Vera, esas criaturas —los famélicos Perros de Tíndalos— no caminaban ni volaban: se filtraban, como una mala idea en una noche larga. No cazaban cuerpos; drenaban certidumbres. Su marca era un residuo viscoso, mezcla de ectoplasma y amenaza no declarada.

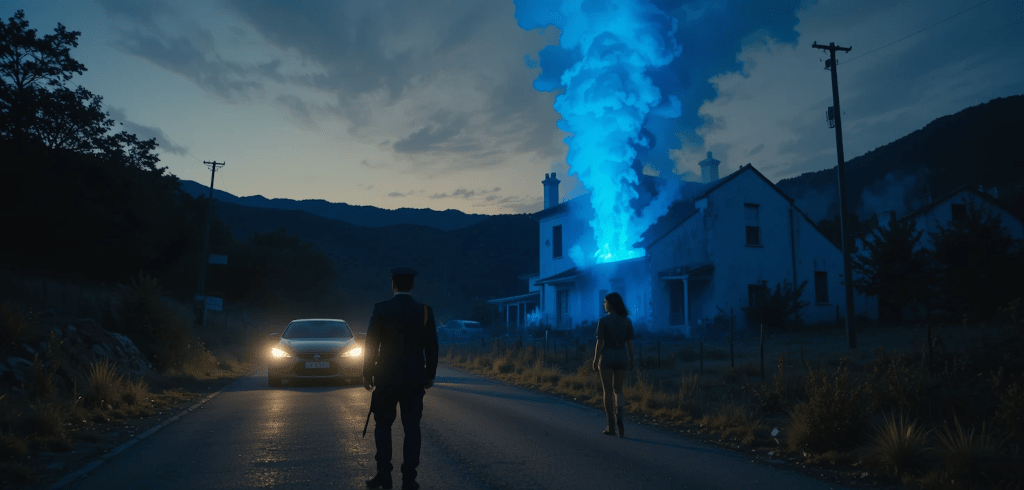

Elara y Cruz se encontraron donde se encuentran los que huyen de lo lógico: una sierra malagueña, entre averías que olían menos a mecánica y más a sabotaje cósmico. Desde una casa en ruinas, surgió una columna de humo azul. No parecía fuego, sino una protesta del espacio.

Antonia, una anciana con más intuición que dientes, lo explicó con una frase que congelaría al más escéptico: “Son los seres de los rincones. Cazan a quienes abren puertas que deben seguir cerradas.” Cruz —ley— y Elara —ciencia— tejieron una alianza improbable.

Recorrieron ruinas romanas y sótanos donde el pasado aún murmura. Las víctimas comprendieron, no solo estudiaban los ángulos: los deformaban, los provocaban. Jugaban con el tiempo como si fuese plastilina cósmica. Y los Perros respondían como todo lo que habita más allá del umbral: con hambre.

En una bodega de Jerez, apareció. No era un perro. Era la idea de un perro soñada por una dimensión hostil. Cruz disparó, por reflejo o por miedo, pero las balas atravesaron la criatura como si la realidad misma se negara a tocarla. Solo quedó el pus azul, ese lenguaje secreto que nadie quiere traducir.

Elara, afilada por el terror y la lógica, comprendió lo esencial: no había que luchar. Había que esquivar. Buscar refugio en lo curvo. Así llegaron al faro de Trafalgar, una torre cilíndrica que, por una vez, no guiaba barcos, sino almas temblorosas. Allí, rodeados por una luz que giraba como un mantra, el humo azul no volvió a alzarse. El silencio no fue amenaza, sino alivio. Sobrevivieron no por heroísmo, sino por flexibilidad. Porque a veces la inteligencia consiste en doblarse sin romperse.

Elara regresó a su laboratorio con una verdad que no cabía en ningún papel. Cruz cerró el expediente con la frase burocrática de rigor: “fenómenos inexplicables”. Pero ambos sabían —como lo sabe el viento cuando pasa por Zahara o por Ronda— que Andalucía guarda rincones donde la geometría es una trampa y los ángulos son heridas abiertas al otro lado del tiempo. Y allí, justo en esos vértices malditos, los Perros de Tíndalos siguen esperando. Siempre lo hacen.