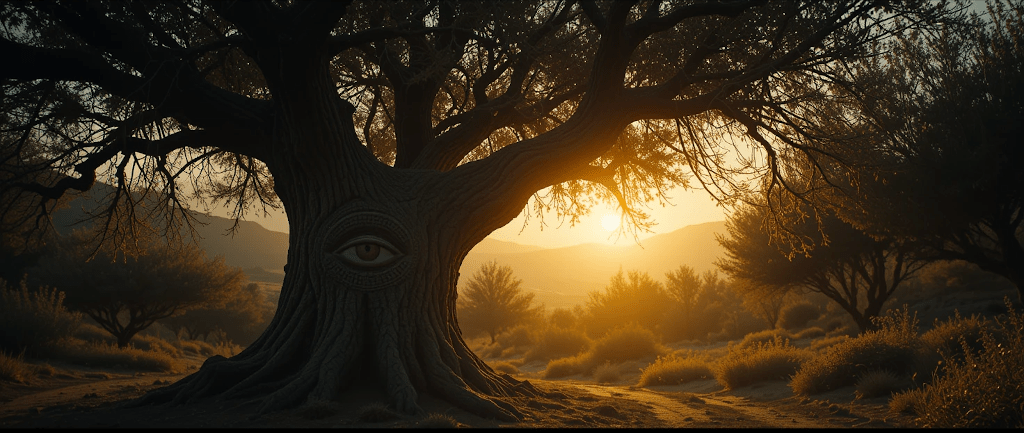

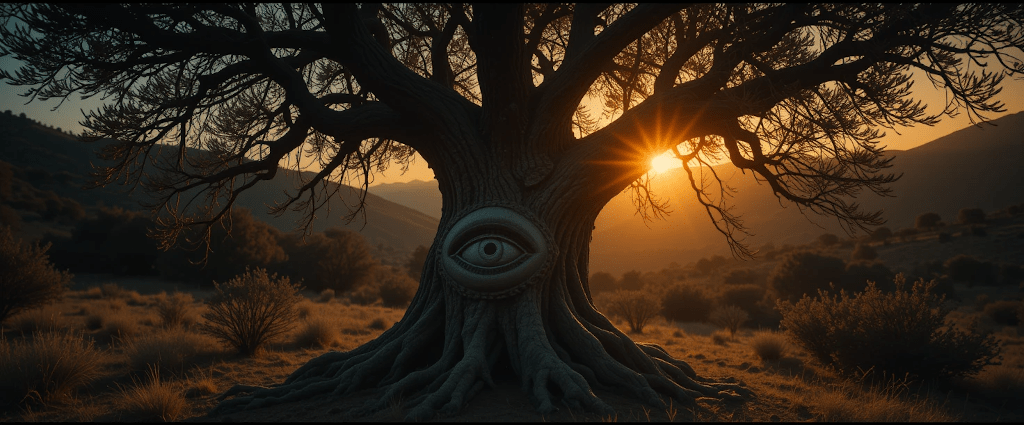

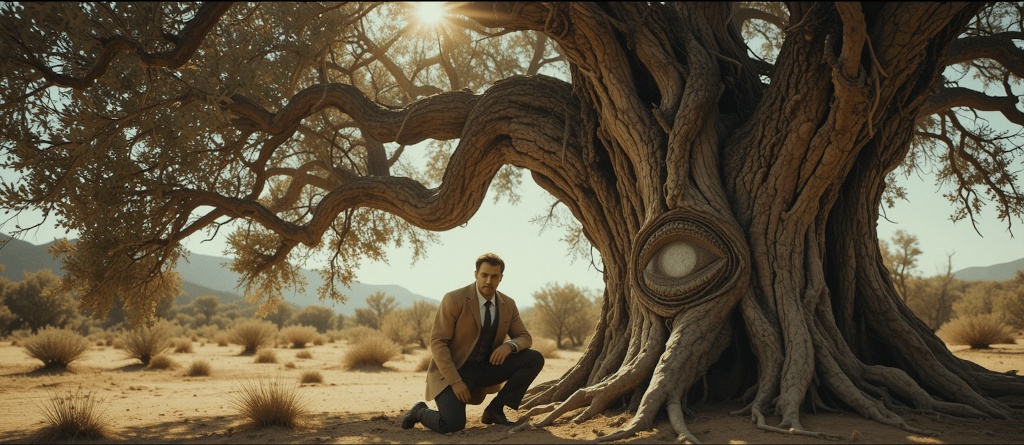

Así fue. Así ocurrió. Así me lo contaron: El primer runruneo fue un cuerpo. Yacía a los pies de un olivo milenario en los Montes de Málaga, como si hubiese caído del cielo o, peor aún, de la fe. El sol de julio —ese escultor despiadado— había borrado los rasgos del ermitaño Serafín, pero al inspector Rafael Vargas le bastó una mirada para saber que aquella muerte no se había gestado en paz. Tallado torpemente en la corteza del árbol, un ojo cerrado parecía dormir para siempre. O fingirlo.

¿Quién mataría a un hombre que vivía de la caridad y el silencio? Esa fue la primera pregunta. La segunda, más incómoda, no tardó en llegar: ¿y si no era un crimen común, sino una plegaria torcida? Vargas, que había lidiado con ladrones, asesinos y políticos (a menudo sin distinguirlos), sintió algo que rara vez lo visitaba: superstición.

El símbolo lo arrastró hasta una leyenda gaditana apenas murmurada en los márgenes de los archivos eclesiásticos: el “Ojo Dormido de Dios”. Una metáfora, decían algunos, del olvido divino; una advertencia, decían otros, sobre lo que ocurre cuando el universo deja de mirar. Pero el verdadero horror llegó con los documentos olvidados: antiguos informes sobre cofradías que creían que la divinidad podía ser despertada… a través de un sacrificio primario. No una metáfora. Un acto.

Serafín, al parecer, no fue el último de su especie. Fue el primero de otra cosa. La siguiente pista conducía a “Los Despertadores”, un colectivo de arte de vanguardia que sonaba a «happening», pero olía a herejía. Su líder, Ariadna Vélez, era una especie de Mesías posmoderna: magnética, cerebral y peligrosamente ambigua. En su galería de Málaga —un templo de hormigón y luces tenues—, recibió a Vargas con una cortesía gélida.

—Nuestro arte busca la trascendencia, inspector —dijo, como quien pide vino tinto. Cuando él mencionó el asesinato, ella respondió sin parpadear: —Siempre hay fanáticos. También en las iglesias, ¿no cree?— La ironía era casi tan afilada como su mirada.

La investigación desenterró reuniones en ruinas romanas, calas nocturnas, rituales de luna menguante. En una de ellas, la policía irrumpió mientras un grupo encapuchado ofrecía animales a la indiferencia del cosmos. El sacerdote del aquelarre, un exprofesor de filosofía apodado “El Guardián del Umbral” (sí, así, sin rubor), confesó con una serenidad más perturbadora que cualquier grito: —Serafín fue el despertar del párpado. Pero para abrir la pupila… necesitamos una víctima de claridad.—

Claridad. Un concepto tan etéreo como brutal. Todo apuntaba al Mercado Central de Cádiz, ese caos colorido donde la vida y la muerte comparten mostrador. La fecha: mañana. Vargas desplegó a sus hombres como piezas de ajedrez ante un rival invisible.

Al amanecer, entre el bullicio de sardinas y gritos, la vio: Ariadna, inmóvil entre la multitud, testigo más que actriz. Y entonces, al ejecutor. Un joven avanzaba con una jaula cubierta. Todo se congeló por un instante. La policía interceptó. La jaula cayó.

No había cadáver. Había un búho blanco. Vivo. Tembloroso. Sus ojos enormes y lúcidos, símbolos ancestrales de la sabiduría, parecían mirar más allá del mercado. Quizá al mismo Ojo. Ariadna fue arrestada sin resistencia.—Ha evitado un paso, inspector —susurró—. Pero el Ojo sigue dormido. Y nuestra ceguera es la prueba.

En su despacho, Vargas contempló el expediente cerrado como quien observa una grieta en la pared: sabe que no es grave… aún. Había detenido a personas, sí. Pero el símbolo seguía intacto. Y más que una secta, había tropezado con una herida abierta: la que deja la sensación de que nadie, ni arriba ni abajo, está mirando.

El Ojo Dormido, ya fuera mito o espejo, seguiría parpadeando en las sombras de Andalucía. Porque la verdadera ofrenda —quizá— no era sangre ni plumaje. Era atención.