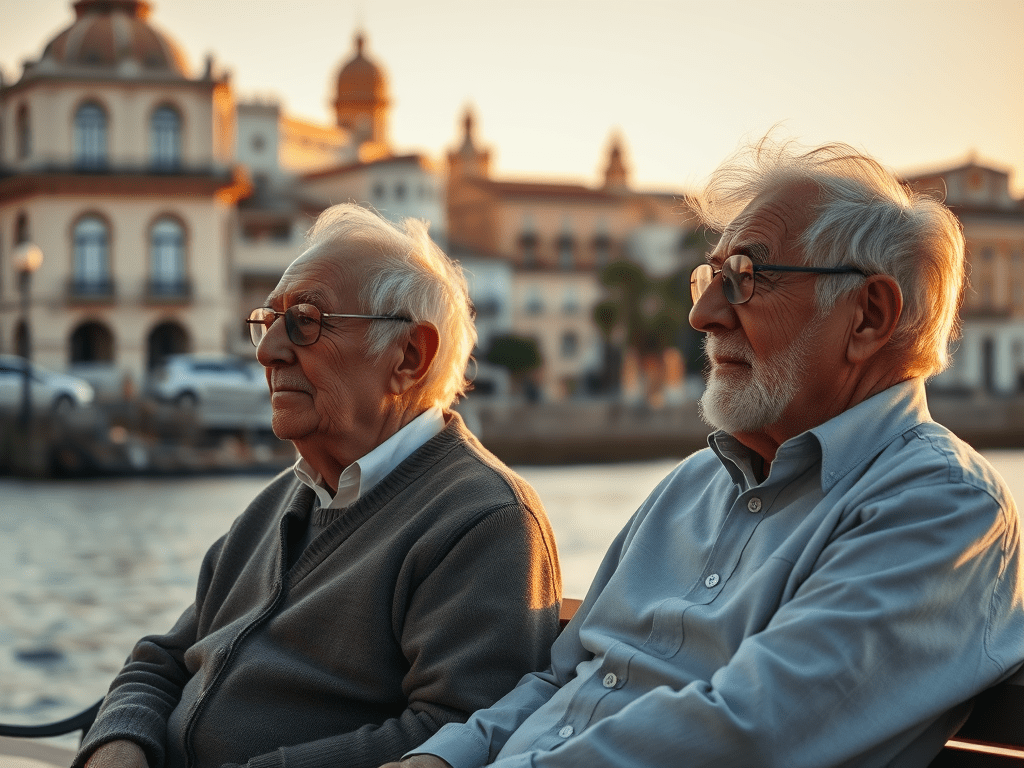

Hay edades que no se cumplen, se asoman. Los 80, por ejemplo, no son una cifra: son un balcón. Desde ahí, la vida ya no se corre ni se escala: se contempla. No con pasividad, sino con la intensidad serena del que ha aprendido que el vértigo no está en el futuro, sino en el recuerdo. Y si ese mirador da hacia el sur de Andalucía —pongamos que en Cádiz o en Málaga—, el paisaje no es solo biográfico, sino cultural. La vejez, en estos lugares, no es un declive, sino una forma andaluza del tiempo: lenta, salada y llena de historias.

La pregunta que late entre olas y campanas. «¿He desperdiciado mi vida?» No hay pregunta más humana ni más feroz. Y, sin embargo, al borde de los 80, no suena a derrota, sino a lucidez. Es el zumbido existencial de una conciencia que ha dejado de correr y ha empezado a escuchar. En Cádiz y Málaga, esa pregunta no flota en abstracto: se posa sobre las piedras calientes del casco antiguo, sobre un banco en La Caleta, sobre el murmullo de los bares donde los ancianos cuentan historias que ningún algoritmo podría inventar.

Porque sí, en el sur, la vejez habla. No grita, no se impone, pero habla. Y cuando lo hace, no da cifras ni diagnósticos: cuenta vidas. Vidas que se reinventan desde los bordes, donde el tiempo ya no mide productividad, sino profundidad.

Andalucía: donde el tiempo huele a memoria. Hay lugares donde el tiempo es una línea. En otros, como Andalucía, es un perfume. Se respira en la humedad de las murallas de Cádiz, en la saeta que rasga la noche malagueña, en ese vino añejo que, como los cuerpos octogenarios, guarda más vida de la que muestra. Aquí, cada arruga es un poema táctil y cada cana una declaración de resistencia.

Los mayores en Cádiz son algo más que ancianos: son bibliotecas parlantes. La Viña o Santa María no son barrios, son cápsulas de tiempo donde la palabra se hereda como se heredan los ojos o la forma de reír. Y en Málaga, entre verdiales y museos futuristas, la tradición y la modernidad conviven como dos generaciones que, en vez de pelear, se escuchan. En esta tierra, la vejez no estorba: dialoga. Y, a veces, sorprende con una lucidez que deja en ridículo al trending topic del día.

La biografía como arte: entre arrepentimientos y revelaciones. Llegar a los 80 no es hacer balance, es reescribir el guion con nuevos ojos. Lo que parecía anecdótico —regar una planta cada mañana, decir una palabra justa en el momento preciso, abrazar a tiempo— adquiere ahora una densidad que no cabe en PowerPoint ni en currículums.

La antropología humanista lo intuye: no importa tanto qué hiciste, sino lo que tu vida significó para otros. El arrepentimiento, cuando aparece, no es un castigo, sino una brújula. Y la gratitud no es ingenua, es radical: rescata lo vivido del olvido, incluso lo que dolió. Porque toda biografía, si se mira bien, es un palimpsesto: sobre lo que fue, se escribe lo que queda.

Símbolos, raíces y herencias vivas En la vejez, cada gesto puede convertirse en un símbolo: plantar un árbol en Grazalema, grabar una historia desde un patio de Ronda, dejar un cuaderno lleno de garabatos y recuerdos. No es nostalgia, es pulsión de permanencia.

No se trata de evitar el olvido, sino de sembrar en él. Una obra que no se clausura. Cumplir 80 años en el sur no es llegar al final del viaje. Es, más bien, alcanzar ese punto desde el que todo lo vivido se convierte en sentido. Y si ese sentido se comparte, se multiplica. Porque la vejez —cuando no se arrincona ni se teme— revela una verdad elemental: no somos lo que conseguimos, sino lo que dejamos vibrando en otros.

Así que no, la vida no se cierra con la jubilación ni con la última fiesta de cumpleaños. Mientras haya memoria, escucha y deseo de transmitir, sigue escribiéndose. Como esos patios andaluces donde cada año florecen las mismas macetas, pero nunca igual.