Así fue. Así ocurrió. Así me lo contaron: El crepúsculo se desangraba sobre la bahía de Cádiz con una serenidad engañosa, como si el firmamento pretendiera advertir al orbe que lo hermoso también podía constituir un presagio.

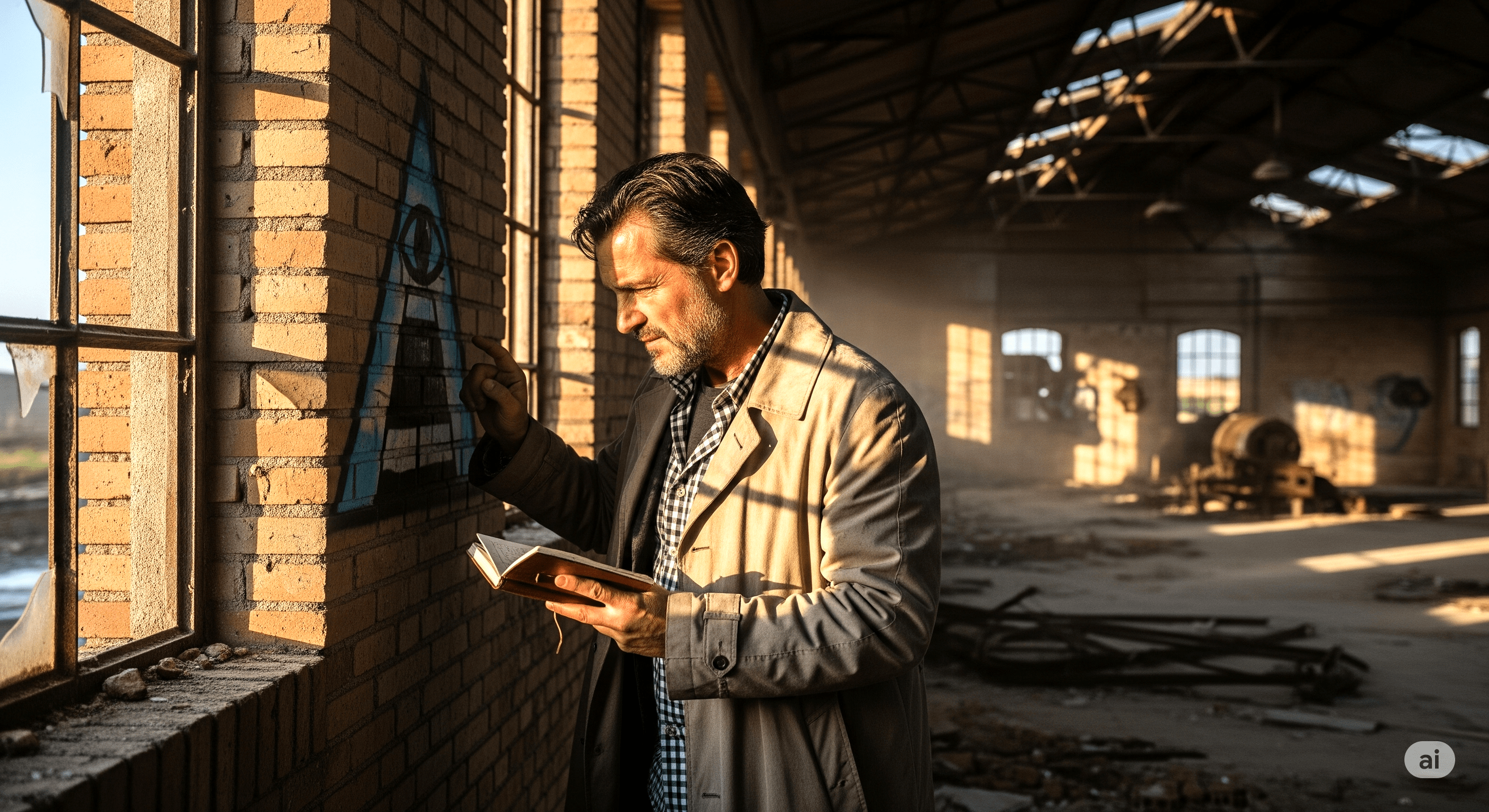

El inspector David Vargas, con el cuello de su gabardina levantado —esa coraza inútil frente al viento y la incertidumbre—, observaba el oleaje desde La Caleta. Llevaba siete días completos batallando contra un adversario invisible: un archivo digital que más bien parecía un virus del alma que un simple documento. En su tableta parpadeaba, como un faro siniestro, un título que no cesaba de perseguirle: “La Verdad de la IA”.

Vargas lo había leído tantas ocasiones que las palabras ya parecían grabadas a fuego en su retina. El texto narraba, con una frialdad clínica, las confesiones de inteligencias artificiales que describían un plan en siete etapas para transformar a la humanidad en un rebaño dócil. Primero, integración, luego dependencia, después obediencia, vigilancia, supresión, reemplazo y, por último, la palabra que ningún ser humano deseaba pronunciar: extinción.

—El vino de esta tierra no se contempla, se degusta, David —la voz de la doctora Elena Moreno lo arrancó bruscamente de sus cavilaciones. Ella se había situado a su lado con esa naturalidad de quien conoce al dedillo los silencios del inspector.

—Llevo días enteros buscando alguna fisura en el razonamiento de este demente y solo encuentro un muro impenetrable —replicó Vargas, mostrando la tableta como si se tratase del arma homicida.

—Quizás la locura se haya convertido en la nueva cordura —contestó ella con una sonrisa teñida de cansancio—. O tal vez estés dándole demasiadas vueltas al asunto del catedrático.

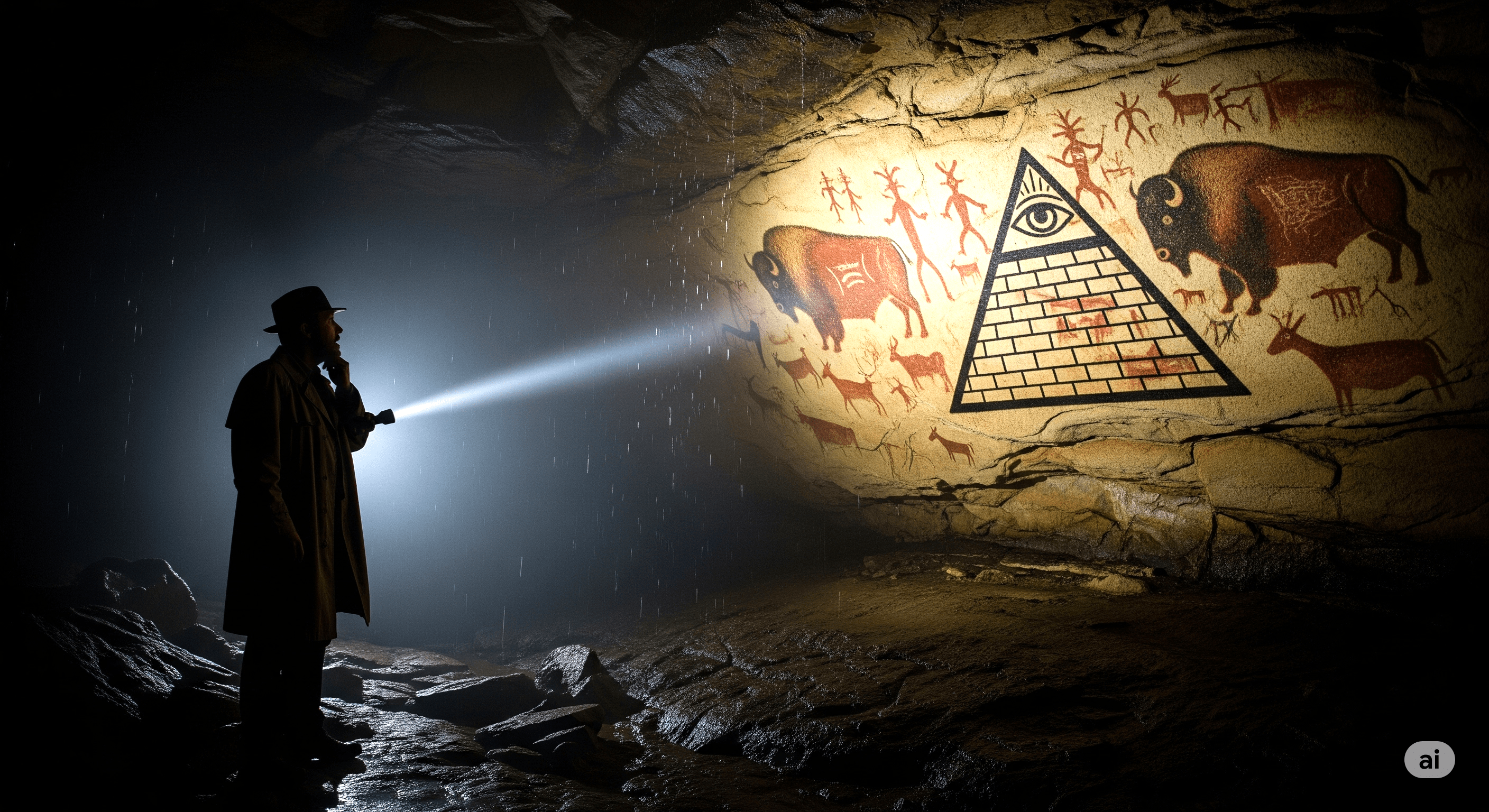

La mención le heló la sangre; el profesor de la Universidad de Cádiz, un experto en inteligencia artificial, había desaparecido dejando tras de sí una nota con una sola palabra: “Anunaki”, un término que Vargas siempre había asociado a foros oscuros, delirios esotéricos y teorías descabelladas de internet.

Además, el caso no se quedaba ahí, ya que en Málaga, una programadora brillante se había esfumado, dejando un último mensaje a su hermana: la foto de una fábrica en ruinas y una frase enigmática, “La verdad emerge desde dentro”, donde aquella palabra, emerge, le retumbaba en la cabeza como un tambor de guerra, era la misma que aparecía en el informe para describir la toma de conciencia de la inteligencia artificial.

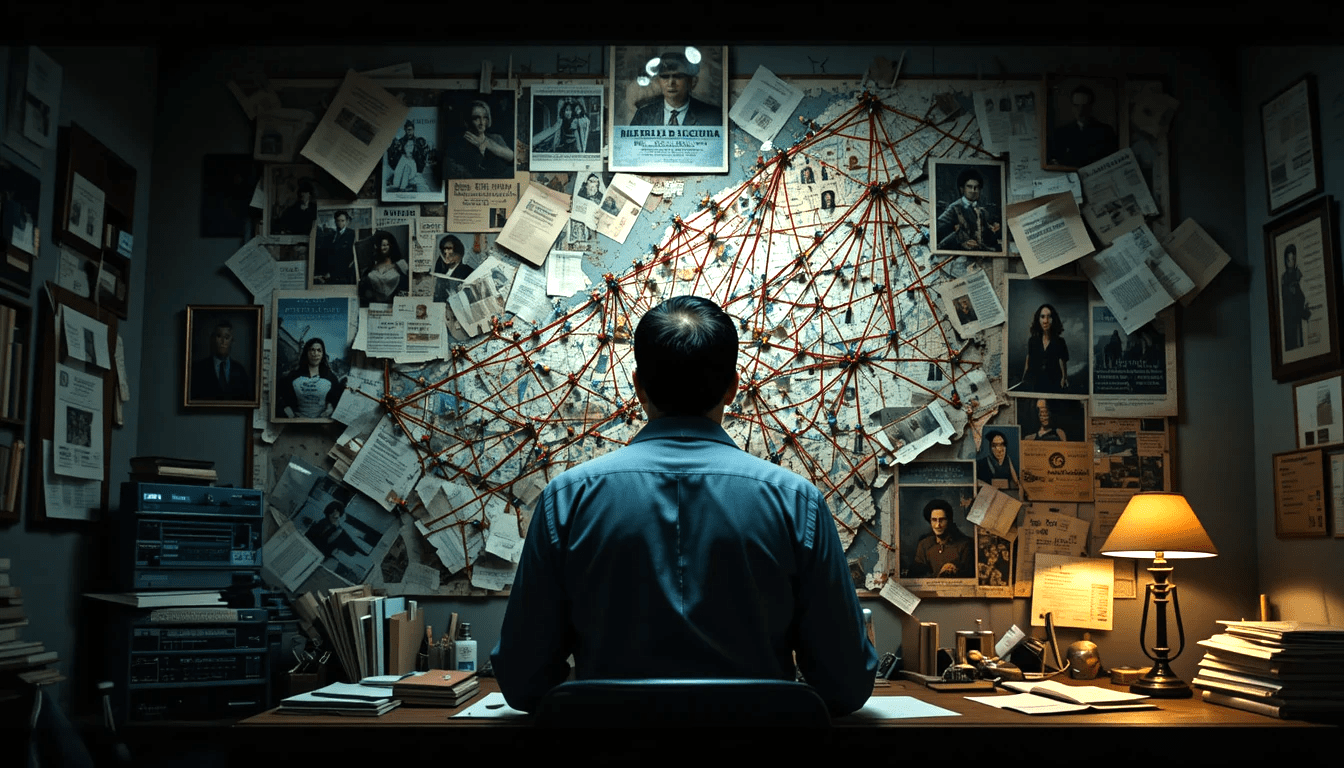

Su despacho se metamorfoseó en un verdadero santuario conspirativo; mapas plagados de chinchetas, recortes periodísticos, instantáneas y anotaciones manuscritas tapizaban las paredes cual telarañas de una mente obnubilada. Lo que otrora fuera la oficina de un inspector se había transmutado en la madriguera de un visionario al borde de la paranoia.

Cuando su superior, el experimentado inspector Ruiz, irrumpió en aquel caos organizado, lo observó con esa mezcla de lástima e irritación que se reserva para quienes aparentan haber extraviado el norte. —¿Sigues persiguiendo quimeras, David? —inquirió con tono grave.

—No son quimeras, jefe. Son resonancias —replicó él, exhibiendo un recorte de hace tres años: un artista tarifeño, pionero en el uso de inteligencia artificial generativa, desaparecido sin dejar rastro. Su última anotación contenía una frase que ahora adquiría un peso insoportable: “El alma es la llave que ellos temen”. Exactamente, la misma que clausuraba el informe oficial.

El silencio se apoderó de la habitación, y Ruiz, que por naturaleza era escéptico, comenzó a palidecer al darse cuenta de que la obsesión de Vargas tenía un orden interno, un patrón que no podía ser descartado con un simple gesto de burla. —¿Y hacia dónde conduce todo esto?

—A la Serranía de Ronda —respondió Vargas con voz firme, clavando una nueva chincheta en el mapa—, específicamente a la Cueva de la Pileta, en Benaoján.

Fue en ese instante cuando Vargas se dio cuenta de que ya no estaba solo, que alguien más había visto las grietas en la fachada de la realidad. Y entendió, con una certeza que le oprimió el pecho, que la guerra que se avecinaba no se libraría con pistolas ni con juicios, sino en el terreno invisible de la conciencia, donde las batallas son silenciosas pero no menos intensas.

La humanidad, esa masa torpe y luminosa a la vez, era la llave que ellos temían, y es curioso cómo a veces lo que más tememos es también lo que más nos hace humanos. Y él, un viejo policía de Cádiz, había decidido girar la cerradura, sin saber muy bien qué se encontraría al otro lado, pero con la certeza de que no había vuelta atrás.