Falsas Banderas: El Arte de Inventar Enemigos ¿Qué pasaría si las guerras no empezaran con cañonazos, sino con un teatro cuidadosamente montado? ¿Y si los héroes y villanos de la historia no fueran más que actores en una obra escrita en despachos oscuros?

Bienvenidos al universo sombrío —y sorprendentemente recurrente— de las operaciones de falsa bandera. Una falsa bandera es la magia negra de la política: un truco de ilusionista donde el mago dispara, pero señala al vecino. El ataque nunca busca destruir al enemigo, sino moldear la opinión pública como arcilla blanda.

El miedo, ya lo sabemos, es el mejor cemento para construir guerras y, de paso, demoler libertades. No es un acto aislado, sino un ecosistema perfectamente engrasado. Los militares ejecutan, los servicios secretos diseñan, las élites financieras financian (y sonríen con la calculadora en la mano), mientras los medios de comunicación se convierten en altavoces obedientes. Al final, todos participan en la misma coreografía: la mentira repetida hasta convertirse en dogma.

La historia está plagada de ejemplos. En 1898, el acorazado EE. UU. Maine explotó en el puerto de La Habana. La prensa norteamericana no tardó en agitar el eslogan “¡Recordad el Maine!”, que funcionó mejor que cualquier campaña publicitaria: arrastró a Estados Unidos a una guerra contra España. Décadas más tarde, los peritos descubrieron que lo más probable es que la explosión hubiera sido un accidente interno. La verdad, como suele ocurrir, llegó cuando ya nadie la necesitaba.

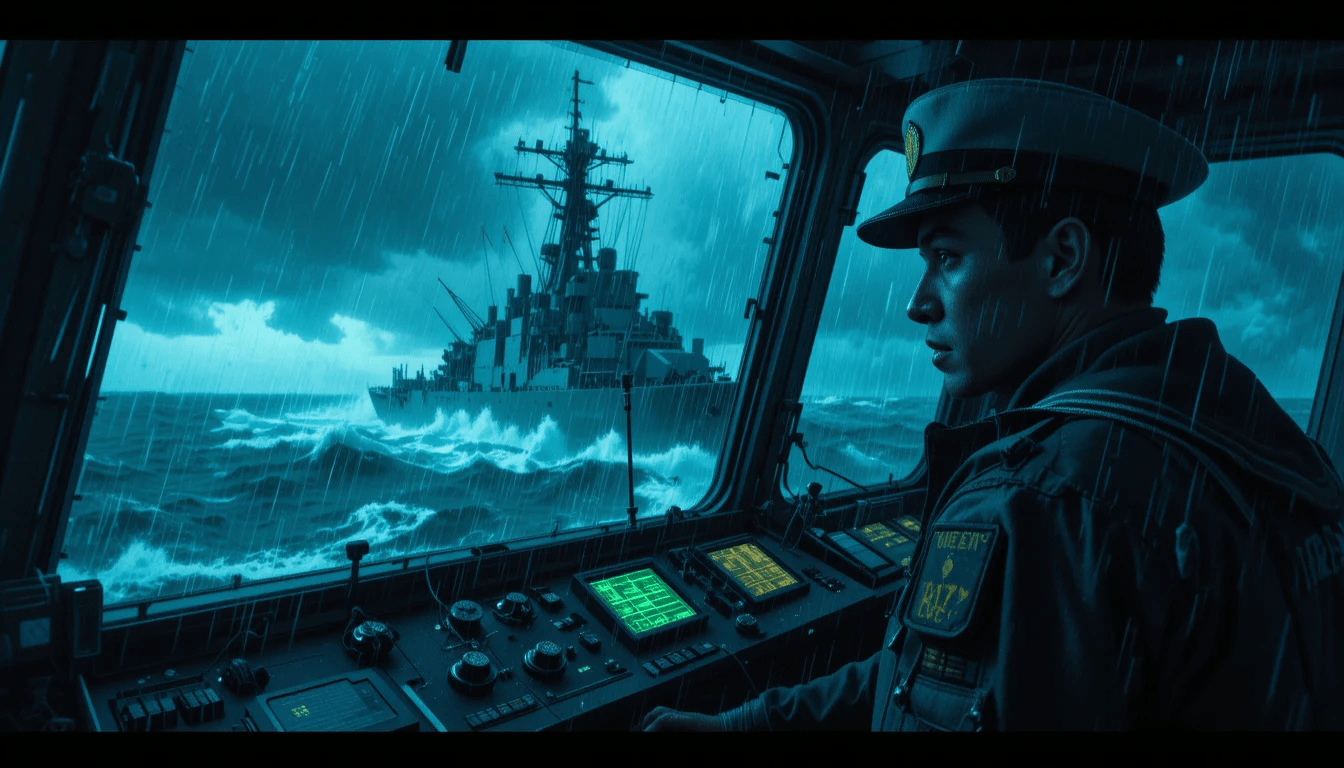

En 1964, el famoso incidente del Golfo de Tonkín sirvió de llave maestra para abrir de par en par las puertas de la guerra en Vietnam. Según la versión oficial, destructores estadounidenses habían sido atacados por fuerzas norvietnamitas. Años después, los documentos desclasificados confesaron lo indecible: aquel “segundo ataque” jamás existió. Fue un fantasma en el radar, pero un fantasma lo bastante útil como para justificar miles de cadáveres.

El método rara vez cambia: primero, el shock —una tragedia inesperada que paraliza la razón—; después, la culpa —un culpable apresurado, siempre perfectamente identificable—; y por último, la reacción emocional: titulares, imágenes y discursos que alimentan la ira y anulan la reflexión. Una alquimia simple, pero infalible.

Hoy, las banderas falsas ya no ondean en mástiles navales ni necesitan pólvora. Son más etéreas, casi invisibles. Un ciberataque que apaga ciudades enteras. Una pandemia atribuida al laboratorio de un rival. Un desastre climático que se vende como sabotaje tecnológico. Son escenarios de ciencia ficción que, irónicamente, ya no parecen tan ficticios.

¿Y cómo distinguir la verdad en medio del humo? Con una pregunta tan antigua como incómoda: ¿Quién se beneficia? Porque la primera víctima de la guerra no es el soldado ni el civil. Es la verdad. Y lo más cruel es que suele morir mucho antes del primer disparo. Hoy cambian los nombres —Irak, Libia, Venezuela— pero la receta es la misma: inventar un enemigo, vender la guerra.