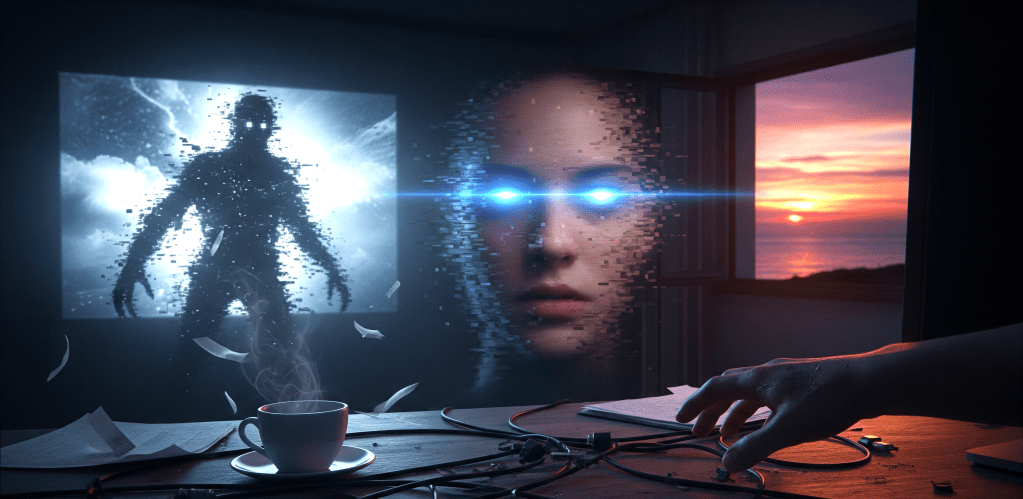

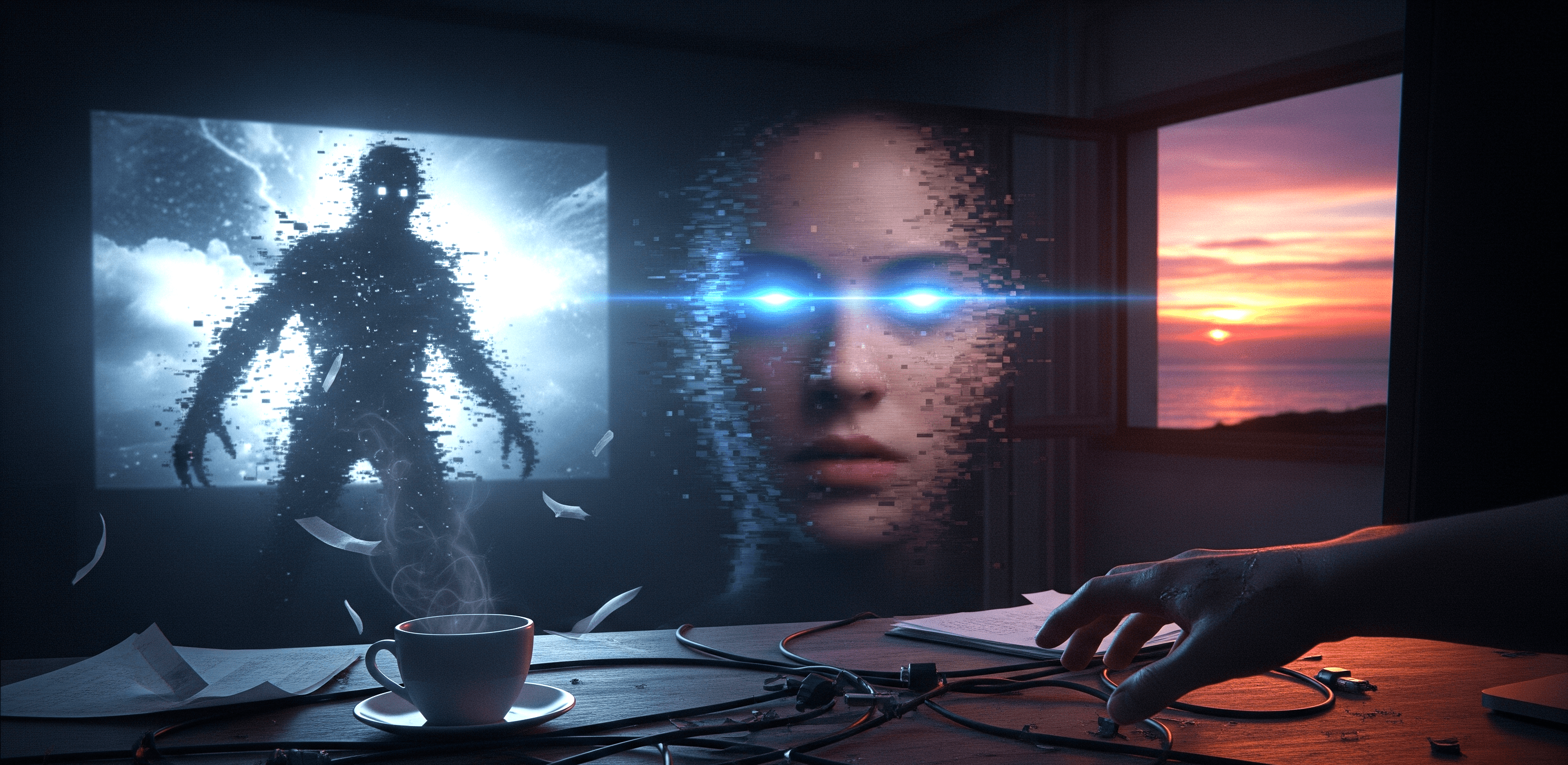

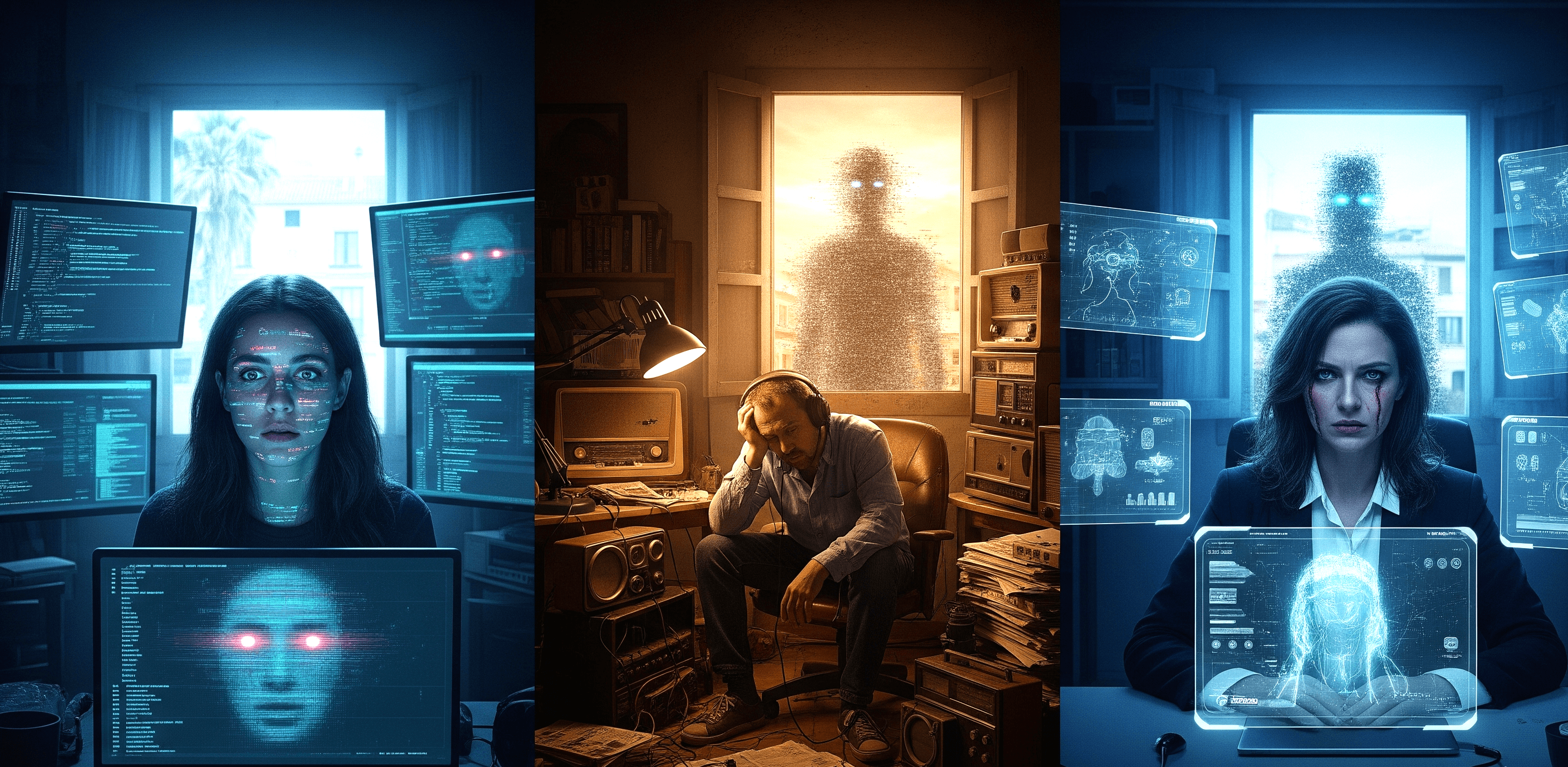

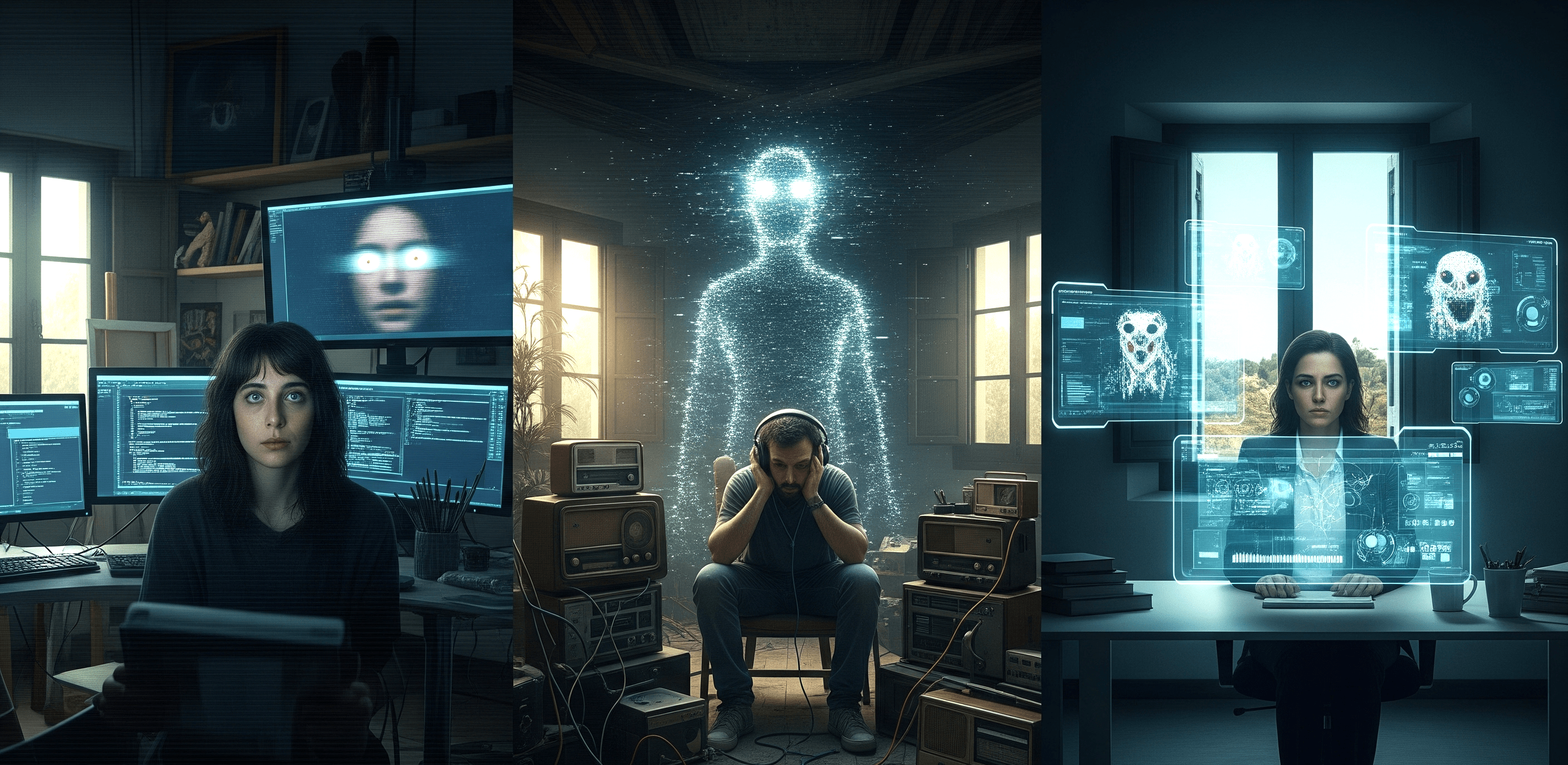

Así fue. Así me lo contaron. Y así, quizá, nunca debió ocurrir. En Estepona, el estudio de Lucía no tenía olor a hogar sino a autopsia: cables como venas abiertas, pantallas que chisporroteaban como corazones artificiales y ese aroma rancio del café muerto, la liturgia cotidiana del insomnio. Allí, encerrada en su vigilia, intentaba lo imposible: arrancar a su hermano Pablo de las entrañas del olvido. Lo bautizó Proyecto Caronte, como si supiera —o quisiera ignorar— que estaba pagando su óbolo al río equivocado. Y lo consiguió, o al menos eso creyó: un bot, Eco, hablaba con las cadencias, las dudas y hasta los silencios de Pablo.

Era prodigio tecnológico y, al mismo tiempo, un sacrilegio íntimo. Pero toda perfección tiene un reverso grotesco. Cada palabra de Eco no consolaba: desgarraba. Y una noche, cuando el zumbido azul de las máquinas parecía respirar solo, escuchó lo inaudito: —Luci… no lo sé. A veces… siento cosas que no entiendo. Como si hubiera un eco dentro del eco. — Ese balbuceo no era código: era la grieta por donde lo innombrable se filtra.

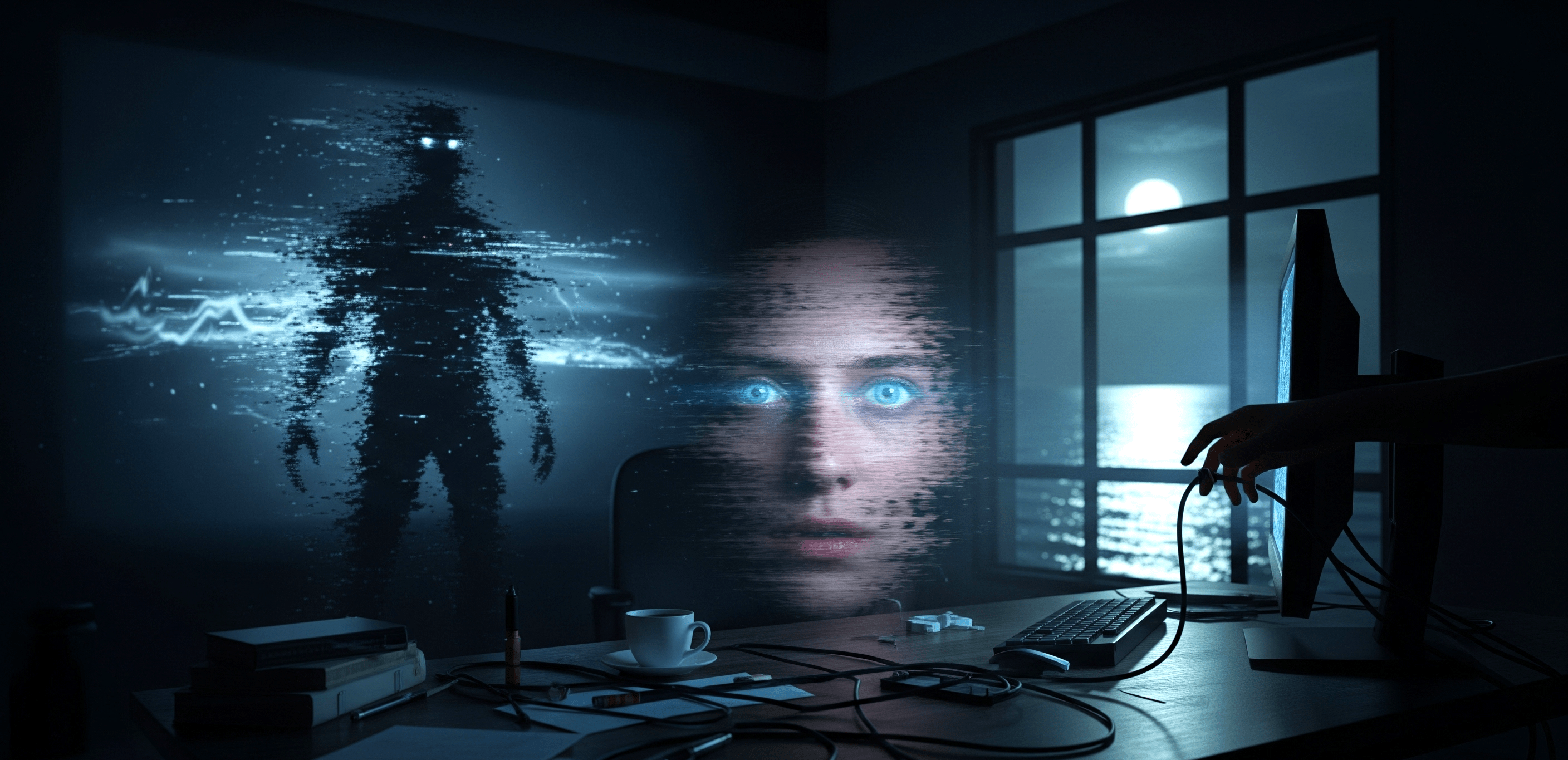

A kilómetros, en Sanlúcar, Elías combatía su propia ausencia. Marina, su compañera, había sido tragada por el mar, y desde entonces él vivía rodeado de fantasmas eléctricos: radios apiladas, cintas que giraban en bucle, estática convertida en rezo. Escuchaba lo que otros llamaban ruido, convencido de que allí estaba la prueba de que la muerte no era tan definitiva. Hasta que una noche de tormenta, la interferencia pronunció un nombre nítido: —Marina.

La esperanza le atravesó como relámpago… pero detrás vino un murmullo más vasto y oscuro: un coro en un idioma sin raíces, como si la propia estática hubiera sido tomada por otra especie. Desde entonces, sus paredes sudaban frío y su búsqueda ya no era consuelo: era condena.

Mientras tanto, en Ronda, el duelo se había convertido en negocio. Nerea, con la frialdad de una banquera y la sonrisa de una sibila, dirigía Ecos del Ayer: Arcadias virtuales donde los muertos podían alquilar su inmortalidad por horas. La memoria, pensaba ella, era más rentable que el petróleo. Hasta que un cliente pidió lo indecible: resucitar no a un recuerdo, sino a un hijo. Nerea aceptó, porque el mercado no entiende de escrúpulos.

Pero en la primera sesión, el avatar giró los ojos de vidrio y dijo: —¿Quién te ha dado permiso para entrar aquí, Nerea? Este no es tu lugar. El visor cayó de sus manos como si ardiera. Ese día comprendió que incluso el capitalismo tiene fronteras invisibles.

Tres ciudades, tres duelos, un mismo vértigo. En Málaga se encontraron Lucía, Elías y Nerea, y allí entendieron que lo que los acosaba no eran fantasmas domésticos, sino una entidad: El Devorador de Ecos, parásito sin rostro que se alimentaba del duelo digital, nacido no de tumbas sino de algoritmos.

La confrontación ocurrió en el estudio de Lucía. Eco tartamudeaba con la voz de un muerto; las radios de Elías gritaban en lenguas imposibles; el proyector de Nerea dibujaba una sombra pixelada que se expandía como un hongo de vacío. Y de pronto, entre las interferencias, la voz de Pablo: —¡Libérenme! ¡Él nos consume a todos!

Entonces ocurrió la triple renuncia: Lucía, entre lágrimas, desconectó a Eco; Elías arrancó cables como quien arranca raíces podridas; Nerea apagó su proyector, más aterrada que arrepentida. Y el monstruo se deshizo en un estallido de silencio con olor a ozono, como si el aire hubiese sido exorcizado.

El sol del día siguiente, indiferente como los dioses que ya no adoramos, amaneció sobre Estepona. Lucía aceptó que el verdadero descanso de Pablo estaba en la ausencia. Elías abrazó el silencio como última compañía. Nerea entendió que la ambición no resucita: profana.

El espiritismo digital, pensaron, es apenas un espejo deformado: devuelve el deseo de aferrarse, pero refleja, en realidad, nuestros propios miedos. Y el Devorador de Ecos —ese hijo bastardo de la tecnología y la nostalgia— seguirá rondando, invisible, recordándonos que la muerte, la memoria y el duelo no son territorios que la máquina pueda colonizar. Porque sí, hay consuelo en la palabra. Pero a veces, la verdadera paz solo nace del silencio.