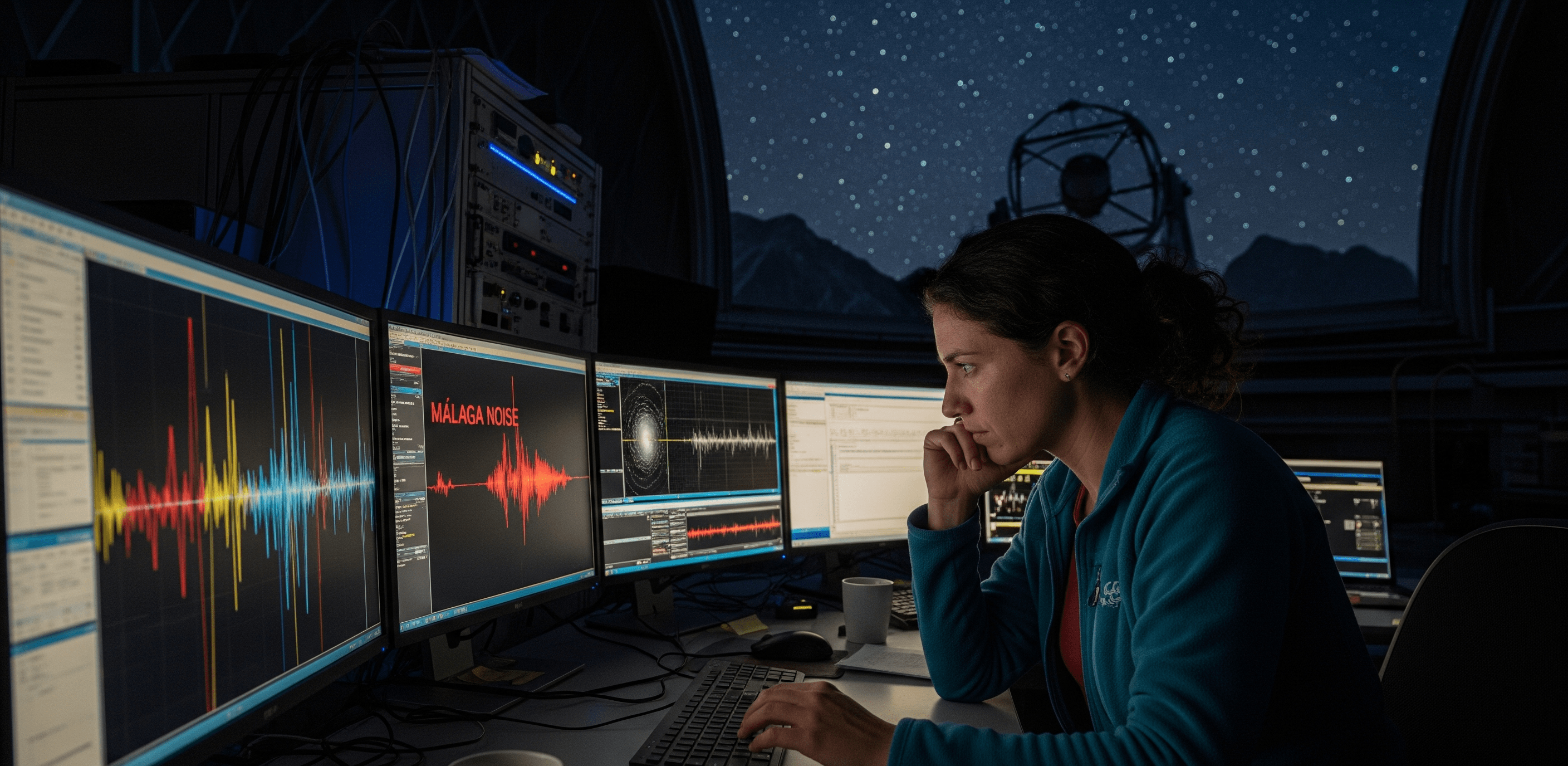

Así fue. Así ocurrió. Así me lo contaron: No fue un ruido cualquiera. No era el chisporroteo aburrido de un monitor viejo, sino algo más inquietante: un murmullo, un patrón imposible, una melodía que parecía haber escapado de la partitura secreta del universo.

En lo alto de la Sierra de las Nieves, donde el silencio pesa más que la gravedad, Elara escuchó por primera vez el llamado del cosmos: el “Ruido de Málaga”. Sus colegas la despacharon con la sonrisa indulgente de quien no quiere perder el tiempo: “fallo instrumental”.

Pero Elara, astrofísica con corazón de teóloga, intuía lo contrario. No era un error: era un agujero en el tejido de la realidad, un recordatorio de que el cosmos también se equivoca… o que alguien juega con su código fuente.

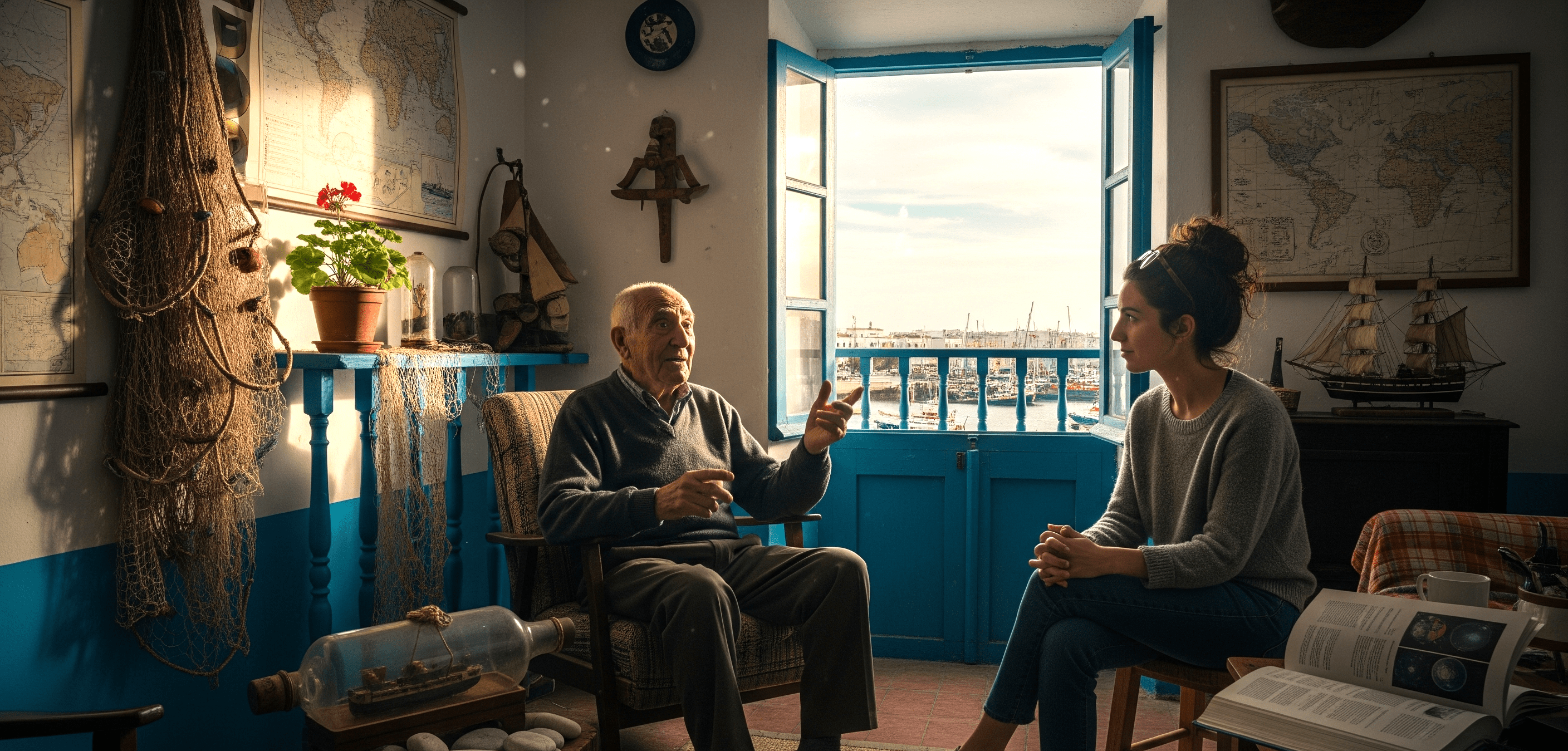

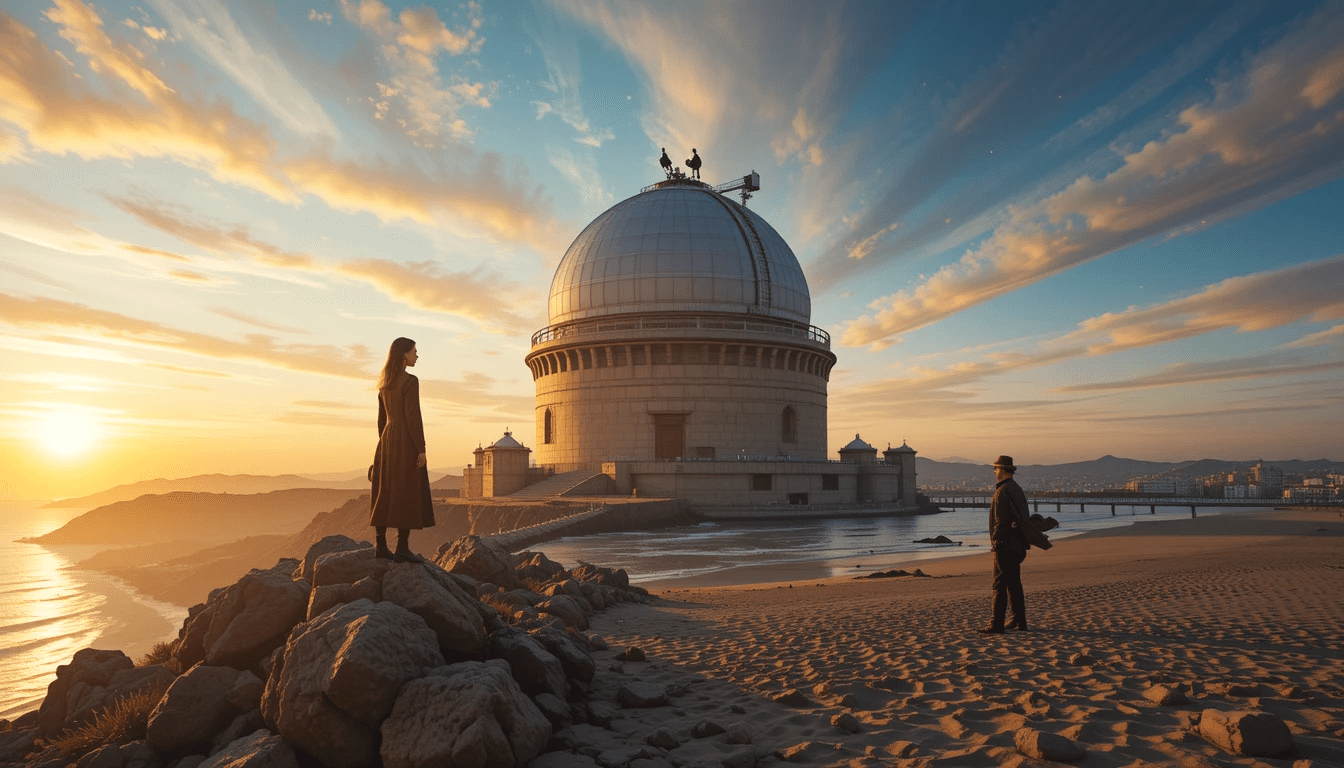

El azar, o quizás la providencia, la trajo de vuelta a su tierra natal. Una llamada de su madre la sacó de su mundo de gráficas y telescopios: «El abuelo Antonio no está bien». Dejó atrás el Observatorio como si fuera un templo vacío y se dirigió a San Fernando, donde el aire huele a sal y recuerdos. Allí la esperaba su abuelo, un pescador curtido por el mar, con el cuerpo débil pero la mente completamente lúcida. No hablaba de su enfermedad, sino de visiones: «destellos en el cielo, cantos en el mar».

Elara, entre incrédula y fascinada, descubrió que esos relatos aparentemente simples coincidían con las anomalías que había encontrado en sus propios datos. ¿Sería posible que un anciano sin fórmulas ni telescopios hubiera visto antes que ella las grietas en la realidad? La respuesta llegó con todo lujo de detalles, pero eran detalles que no tenían ningún sentido.

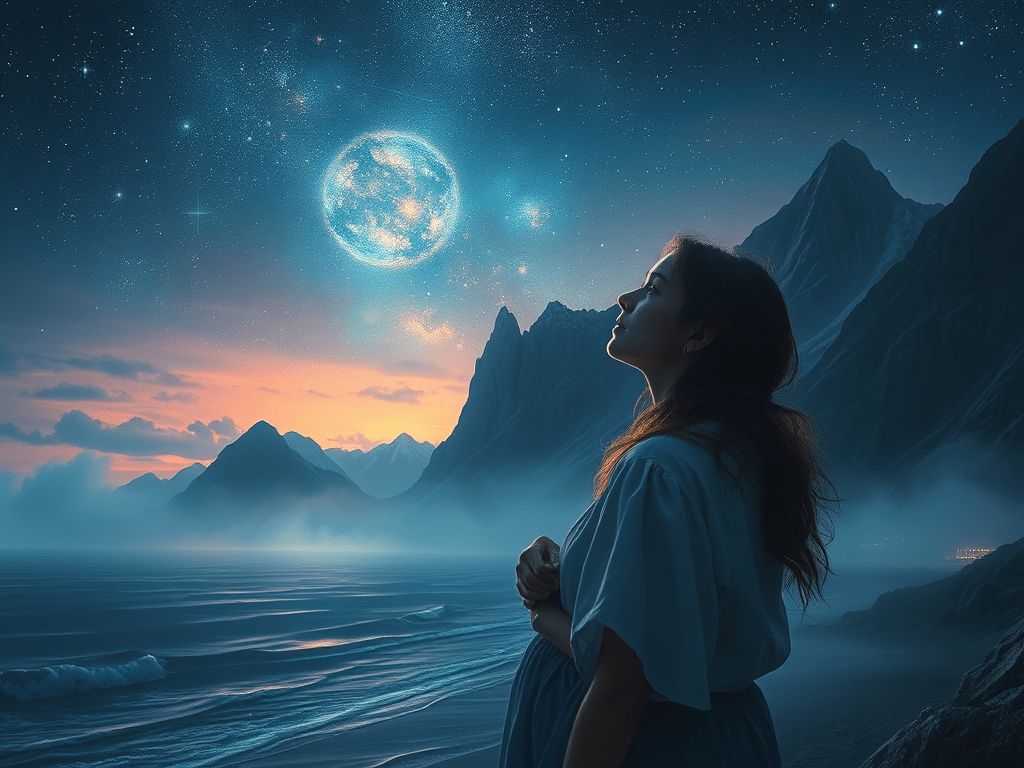

El GPS de su teléfono se volvía loco, como si San Fernando fuera un laberinto imposible de navegar. Las olas en Camposoto sonaban siempre igual, una y otra vez, como un disco que se ha rayado y no para de repetir lo mismo. Y luego, durante una puesta de sol, el tiempo simplemente se detuvo. Se quedó congelado justo un instante antes de que el sol tocara el mar.

Ya no quedaban dudas ni metáforas que explicaran lo que pasaba: todos estamos metidos en una simulación. Javier, que es su colega de trabajo, también confirmó lo que ella sospechaba. Ese «Ruido de Málaga» del que hablaban no era solo una rareza de la zona. Resultó que es una anomalía que está carcomiendo la propia estructura de la existencia.

En medio de toda esa confusión sobre el universo, Elara encontró consuelo en algo muy humano: la mano áspera de su abuelo. —Abuelo, ¿Qué es Dios para ti? —le preguntó. Él le contestó con una sencillez que deja sin palabras a los más sabios: «Es quien puso el mar y las estrellas, hija mía».

En ese momento, todo empezó a tener sentido. Dios no era un anciano con barba blanca, sino un Programador con dedos de luz. Las leyes de la física eran su código, y los milagros, pequeños ajustes que hacía en el sistema.

En sus últimos momentos de claridad, el abuelo le dio la clave más importante: «Hija, lo que importa no son las reglas, sino lo que hacemos con ellas. El amor es lo que le da sentido a las estrellas». Y así se fue. Justo en ese instante, el cielo se abrió sobre las salinas y una luz increíble iluminó la despedida. Para los demás fue algo que no podían explicar, pero para Elara fue la prueba de que su abuelo había vuelto a casa, al corazón mismo del código universal.

De regreso en Málaga, comprendió cuál era su verdadera misión. No tenía que buscar respuestas en galaxias lejanas, sino aprender a leer las instrucciones que estaban escondidas en lo cotidiano. La ciencia y la fe, lejos de ser enemigas, eran compañeras. Una descifra cómo funciona el mundo, la otra nos dice por qué importa. La física mide el latido del universo, pero es la fe —esa terquedad tan humana— la que explica por qué seguimos escuchando su llamado.