Así fue. Así ocurrió. Así me lo contaron: Al caer la tarde, San Fernando —esa isla que no sabe si es Atlántico o memoria— respira un aliento que mezcla sal y barro. Los caños, con su rumor antiguo, se convierten en escenario donde lo real y lo fantasmagórico se entrecruzan sin pedir permiso. Allí, donde el viento parece traer noticias de ultratumba, surgen historias que nadie escribe, pero que todos murmuran.

Salva, un salinero de oficio y testarudez, lleva la vida entera arrancándole cristales al mar. Bajo el sol implacable o el capricho de las mareas, ha visto de todo: flamencos que se creen bailarines, peces que brillan como monedas de náufrago y, sobre todo, el lento desmoronamiento de un oficio condenado a la nostalgia.

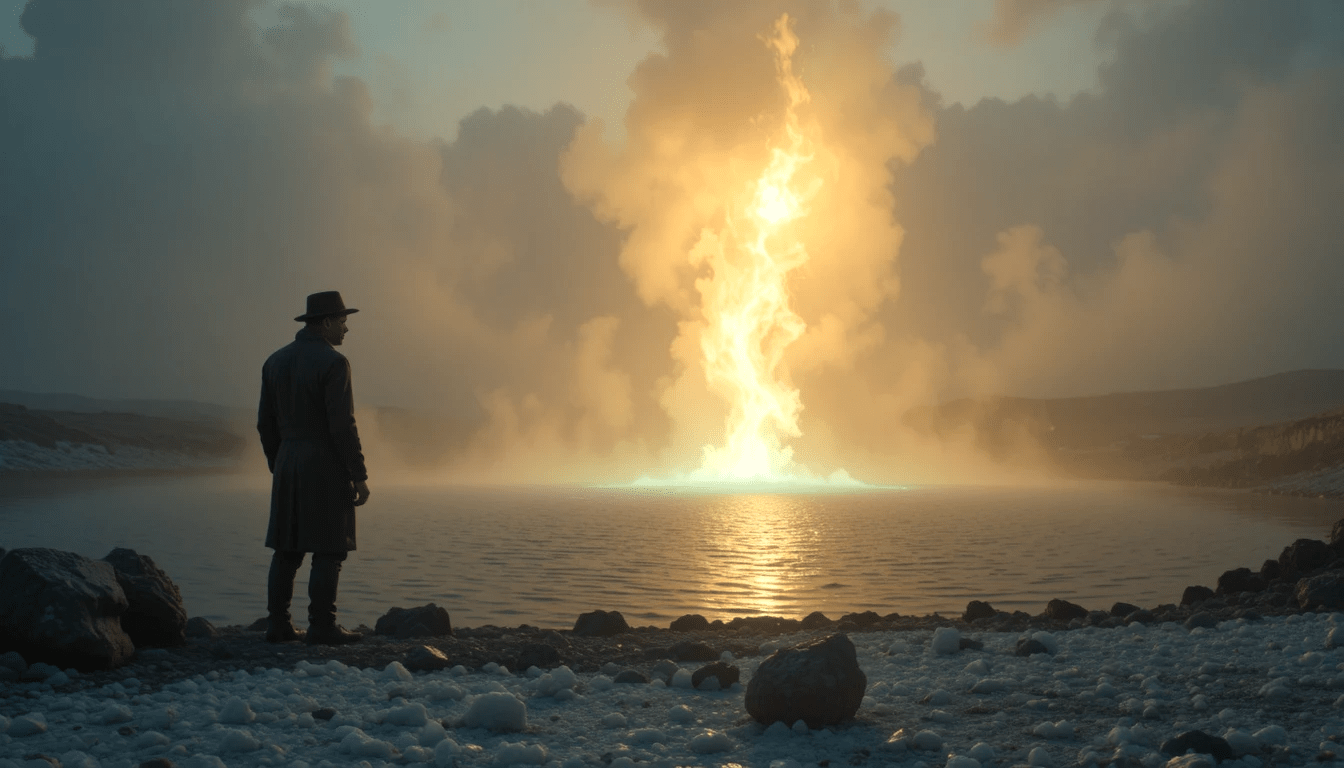

Sin embargo, ni las aves ni los tajos arruinados lo sorprendieron tanto como lo que empezó a oír hace poco: una melodía. Al principio la achacó al viento —ese gran culpable de todas las alucinaciones marineras—, pero la música se hizo tan clara que ya resultaba ridículo negarla. Y como todo misterio digno de respeto, no llegó sola: venía acompañada de una luz.

Una noche, en el caño de Sancti Petri, Salva vio cómo una claridad sin linterna ni farol flotaba sobre el agua. Y entonces la música se convirtió en voz: «La sal lo recuerda todo…»

¿Alucinación por cansancio? Eso creyó hasta que al día siguiente, entre los cristales blancos, aparecieron motas plateadas con forma de escama. No eran restos de peces: brillaban, estaban frías como abismo y parecían traer en su textura un eco que no era de este mundo. La noticia corrió entre los salineros, y pronto las marismas enteras se llenaron de esa «sal de escamas».

Un joven biólogo, armado con la soberbia propia de la ciencia, se rió del rumor hasta que analizó el material. Su sorpresa fue de manual: aquellas partículas no coincidían con nada de la tabla periódica. Vibraban. Y al amplificar esa vibración… apareció la melodía. Exacta. Antigua. Inquietante.

Lo que los salineros llamaban almas perdidas resultó ser algo aún más descomunal: la sal como archivo, la marisma como fonoteca de lo que la humanidad olvida. Los caños guardaban no solo a los muertos, sino también la memoria mineral de criaturas extintas, barcos hundidos y voces que la Historia jamás escribió.

Al caer la noche, quienes se atreven a quedarse aseguran escuchar coros enteros: marineros implorando, amantes que se despiden, niños cuya risa quedó atrapada en los cristales. La sal, ese condimento trivial de las cocinas, aquí se revela como una biblioteca implacable que guarda todo, incluso lo que quisiéramos borrar.

Hoy, cuando Salva recorre las compuertas, ya no escucha solo el viento. Oye el peso del tiempo convertido en murmullo. Cada grano de sal en sus manos parece una página arrancada al océano. Y acaso, piensa, tal vez el verdadero fantasma de San Fernando no sea un espectro con cadenas, sino esa memoria invisible que la naturaleza ha conservado contra todo olvido.