Así fue. Así ocurrió. Así me lo contaron: El aire en el viejo Beaterio de Cádiz no olía a incienso ni a cera, sino a humedad rancia, cal descascarada y un silencio con sabor a abandono.

Para Doña Carmen, aquella mezcla era la esencia misma de la fe: una fe que no necesitaba perfumes celestiales, sino la áspera fragancia del tiempo y de las derrotas de la ciudad. Su rutina era tan previsible como el repique de campanas: cada martes y cada viernes acudía a la capilla, rezaba por el alma de su difunto esposo y, de paso, se empapaba de una melancolía que se le quedaba pegada a la ropa como la sal del viento en La Caleta.

Carmen no era mujer de fantasías. Sus días se repartían entre el rosario y el mercado de abastos. Sin embargo, bajo sus pies intuía un secreto que la inquietaba: las Catacumbas. Ese laberinto subterráneo donde el aire sabía a tierra húmeda y a secretos mal enterrados, donde pocos se atrevían a bajar porque, al fin y al cabo, ¿Quién quiere oír lo que los muertos tienen aún por decir?

Un viernes de Cuaresma, mientras rezaba junto a un pilar, vio una grieta diminuta. Allí brillaba algo improbable: un relicario de plata, con cadena rota y óxido de siglos. Al tocarlo, el metal frío le susurró—o más bien le dolió en el oído—un lamento seco, encapsulado durante trescientos años: «No lo dije». No era un grito. Era un remordimiento petrificado.

El hallazgo la descolocó. La capilla estaba vacía, pero la soledad se le antojó más pesada que nunca. Desde entonces, el relicario se convirtió en un huésped indeseado: por mucho que lo guardara bajo llave, parecía pasearse por la casa con la naturalidad de un gato viejo.

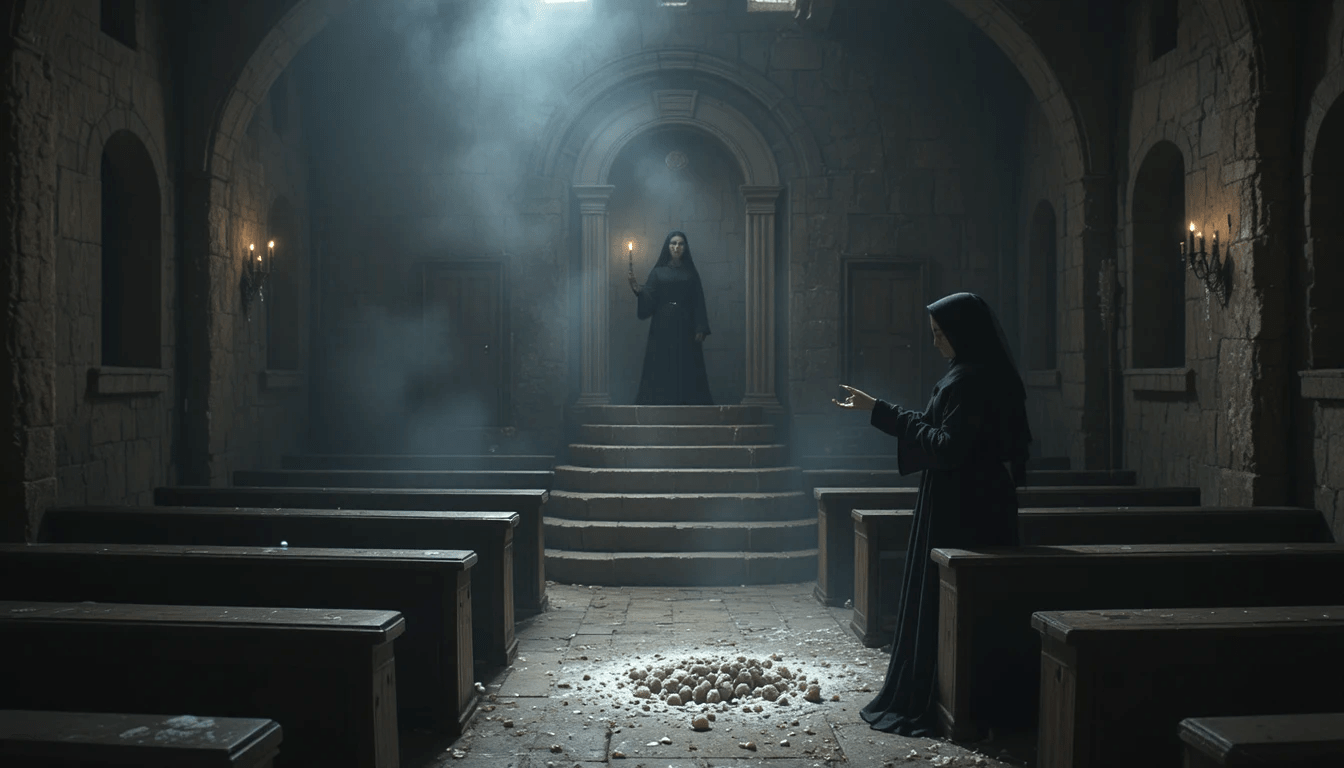

Y en sus sueños no aparecía ya la Virgen piadosa, sino una muchacha de hábito pardo, ojos implorantes y manos que solo sabían señalar hacia abajo: hacia la humedad infinita de las Catacumbas.

Movida por esa mezcla de miedo y justicia, Carmen se lanzó a los archivos de la Hermandad. Allí descubrió el rastro de Avelina, una novicia acusada en el siglo XVII de esconder provisiones —quizá para los pobres, quizá para sí misma— y de custodiar un objeto sospechoso. El castigo: el silencio perpetuo bajo tierra. Nada más práctico para borrar un escándalo que enterrar a la acusada con la prueba.

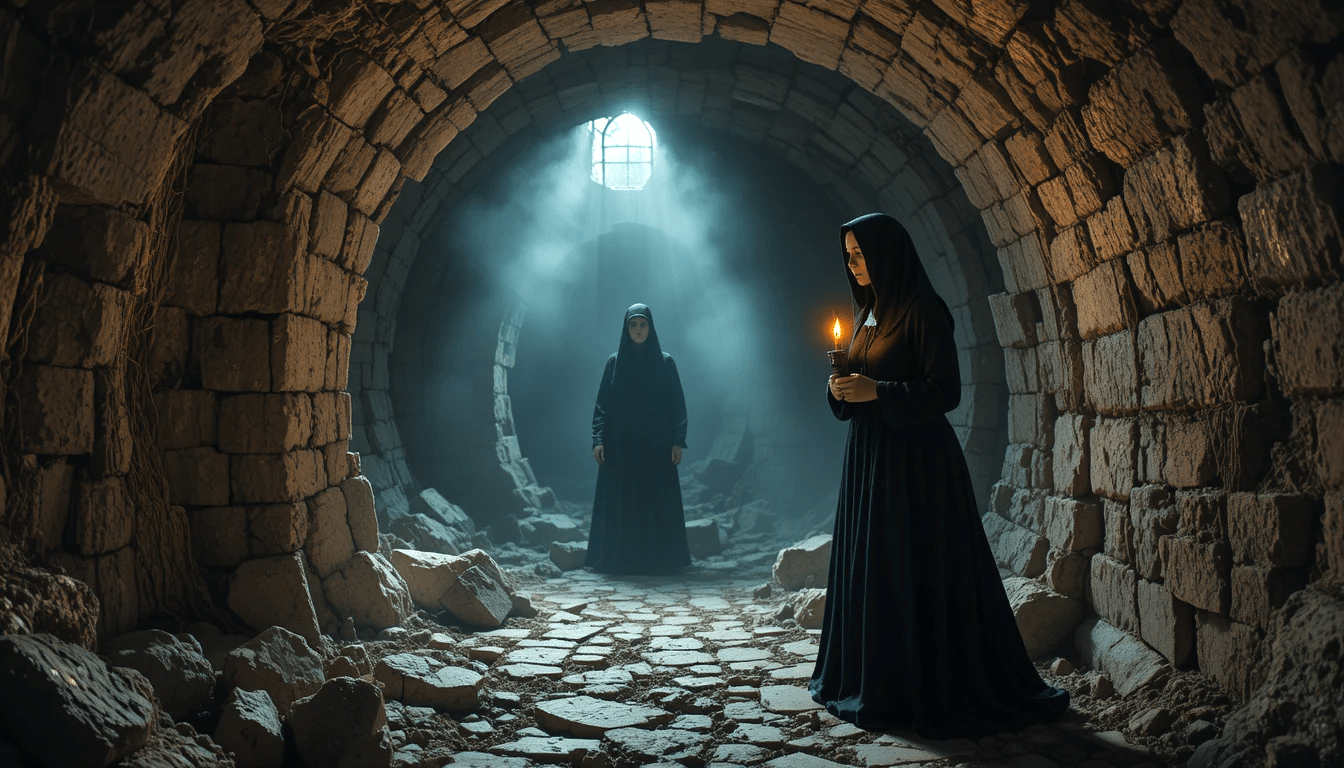

La certeza le cayó a Carmen como una losa: el relicario era el ancla de aquella beata. Y el lamento, la verdad jamás escuchada. Una noche sin luna, sobornó al sacristán con una botella de Oloroso y se adentró en las entrañas del Beaterio. Descendió con un candil tembloroso, atravesando pasillos que olían a salitre y condena.

Allí, entre nichos y ladrillos recientes, la encontró: Avelina, más real que espectro, con los ojos convertidos en dos pozos grises de dolor. Su voz no necesitó aire para sonar en la mente de Carmen: «No era herejía… era un mapa. El túnel de escape. Me callaron.» La Hermandad, por miedo al fracaso o al escándalo, había sacrificado la verdad. Y el precio de ese silencio se prolongaba tres siglos después.

Temblando, Carmen alzó el relicario y, con un gesto tan torpe como heroico, lo rompió contra la piedra. El sonido metálico se expandió como una cadena rota. Entonces, la figura de Avelina se irguió: la desesperación se deshizo en un suspiro de alivio que barrió la humedad de las Catacumbas. Y desapareció.

Carmen quedó sola, con la fatiga de quien carga un secreto que no debe contarse. El mapa seguiría oculto, la historia seguiría maquillada. Pero la capilla, desde aquel día, dejó de oler a olvido. Ahora respiraba paz. La fe de Carmen ya no era solo rezo y rutina: era, también, el coraje de haber liberado a un alma silenciada por siglos.